業務効率化や人材育成に欠かせないマニュアルですが、複数のマニュアル作成が必要な場合、どれからどのように作成すれば良いか迷うこともあるのではないでしょうか。限られた時間とリソースを有効活用するためには、マニュアル作成の優先順位を適切に決めることが重要です。

本記事では、マニュアル作成の優先順位を決める3つの基準と具体的な手順、事例を紹介します。優先順位を明確して、効率的にマニュアルを作成するためのヒントにしてください。

この記事は、「複数のマニュアルを作らなければならないが、どれから手を付ければ良いか迷っている」方向けに、マニュアル作成の優先順位を決める方法を解説するガイドです。緊急度・重要度・実現可能性という3基準と、具体的な優先順位決定ステップ、事例をまとめています。

マニュアル作成の優先順位を決める3つの基準

複数の業務マニュアルを同時に作るとしても、すべて同時に行うのはなかなか難しいものです。そのため、まずはどれから手を付けていくかの‟優先順位”を決めましょう。最初に着手すべきものをどれか検討する際には、明確な基準軸が必要です。その優先順位を決定する際の3つの基本的な基準が、「緊急度」「重要度」「実現可能性」です。

優先順位①:緊急度|今すぐ必要かどうか

緊急度とは、「今まさにマニュアルが必要とされているか」「対応が遅れることでトラブルが発生するか」といった時間的な緊迫度です。たとえば、以下のようなケースは緊急度が高いと判断できます。

- 新店舗や新事業の立ち上げが迫っている

- 業務ミスやトラブルが頻発している(クレームや事故が発生している)

- 突然の人員入れ替えで、教育体制を急ぎ構築する必要がある

これらの業務には早急に対応する必要があります。マニュアルを整備することで業務の安定運営に直結するためです。

【チェックポイント】

- 「この業務が混乱すると、今すぐ大きな影響が出るか?」

- 「次の1〜2ヶ月以内に運用が始まる新業務はあるか?」

優先順位②:重要度|業務の影響範囲と重み

重要度は、「業務全体の中で、その業務が組織にとってどれだけ大きな意味を持つか」という本質的な価値に着目する評価軸です。

重要度が高い業務には、以下のような特徴があります。

- 業務全体に与える影響が大きい(コア業務)

- 一部が滞るだけで、後続工程すべてに影響が出る

- 顧客との接点や企業イメージに直結する業務

製造業で言えば「品質管理」、飲食業であれば「衛生管理」、IT業であれば「セキュリティ対応」などが該当します。

【チェックポイント】

- 「この業務が止まると、売上や信頼にどんな影響が出るか?」

- 「部門をまたいで連携が必要な業務かどうか?」

優先順位③:実現可能性|実際に作成できるかどうか

いくら緊急度や重要度が高くても、今すぐにマニュアルを作成できるかどうかという現実的な視点もとても重要です。

実現可能性を判断するための要素には、以下のようなものがあります。

- 情報の整備状況:業務フローが既に可視化されているか

- 担当者のスキル・人員の確保:マニュアル作成経験がある人材がいるか

- ツール、リソース:テンプレートやフォーマットが整っているか

- 作成の難易度:文章化や図解化はしやすいか

たとえば、新規事業でルールが整備されていないような業務は、マニュアル化のハードルが高く、時間がかかる可能性があります。逆に、既存業務である程度ルールが整理されている場合は短期間で作成することができます。

【チェックポイント】

- 「業務内容が明確で、可視化できるか?」

- 「マニュアル作成を担当できる人材・時間があるか?」

マニュアル作成の優先順位決定手順

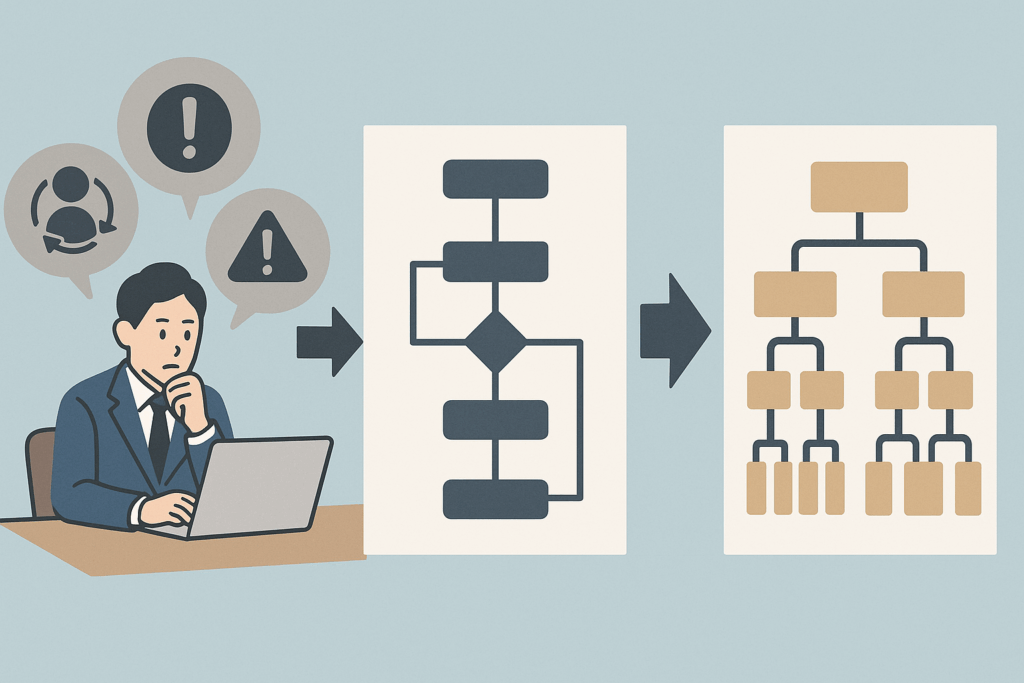

上記の評価基準を踏まえたうえで、実際に優先順位をどのように決定していくか、5つのステップに沿って進めていきます。

優先順位決定手順①:マニュアル化対象業務の洗い出し(棚卸し)

最初に行うべきは、マニュアルを作るべき業務の棚卸しです。すべての業務を網羅する必要はありません。まずは次のような“問題が表面化している業務”を優先して抽出します。

- 担当者が変わると業務が止まる(属人化)

- 新人がつまずきやすい(説明が難しい)

- ミスが多発している(標準化が未整備)

これらの業務はマニュアル化する効果が特に大きいため、優先して洗い出しましょう。

【具体的な棚卸し方法】

1. 各部署の業務フローを図式化する(業務の“見える化”)

まずは、業務の流れをフロー図やプロセスマップで可視化します。

これにより、どのステップが複雑なのか、どの段階で属人化が起きているかが明確になります。

代表的な可視化方法:

- 業務フロー図:業務の流れを順序立てて整理

- プロセスマップ:入力、出力、関与者を明確に

- 業務分解図(WBS):

- 大分類 → 中分類 → 小分類 → 手順

の階層構造で業務を分解し、抜け漏れを防ぎながら全体像を把握できる

- 大分類 → 中分類 → 小分類 → 手順

特に業務分解図は、マニュアル作成と親和性が高く、後続ステップとも連携しやすいためおすすめです。

2.属人化チェックリストを用いて業務を抽出する

チェックリストを使うことで、属人化している業務を客観的に抽出できます。

属人化チェック例:

- 特定の人しか対応できない

- 手順が文書化されていない

- ミスが頻発している

- 判断基準が人によって違う

- 引き継ぎに毎回時間がかかる

チェック数が多い業務ほどマニュアル化の優先度が高くなります。

3.管理職・現場スタッフへのヒアリングを行う

現場の声は、棚卸しの中でも最重要です。

フロー図では見えない「つまずきポイント」や「暗黙知」が浮き彫りになります。

ヒアリングで必ず聞くべきポイント:

- 新人が一番迷う作業は何か

- 説明に最も時間がかかる業務はどれか

- どの手順でミスが起きやすいか

- 自分がいないと回らない業務はあるか

- 手順が不明確な部分はどこか

ヒアリング内容を業務分解図に反映することで、“本当にマニュアル化すべき業務”が明確になります。

4.業務分解図 × チェックリスト × ヒアリング内容で、優先候補を特定

3つの情報を組み合わせると、以下が可視化されます。

- 属人化が発生している部分

- 説明コストが高い業務

- ミスやクレームにつながる工程

- 業務量が多いのに標準化されていない箇所

- 組織全体に影響する重要業務

これらを次ステップの評価に回します。

優先順位決定手順②:評価基準に基づいてスコア化

ステップ1で抽出した業務を、次の3つの観点で評価します。

- 緊急度(今すぐ必要か)

- 重要度(組織に与える影響の大きさ)

- 実現可能性(現時点で作成できるか)

【おすすめのスコア例】

| 項目 | 評価(1〜5点) |

|---|---|

| 緊急度 | 5 = 今すぐ必要、1 = 当面不要 |

| 重要度 | 5 = 全社的に影響が大、1 = 限定的 |

| 実現可能性 | 5 = すぐに作成可能、1 = 作成困難 |

点数化することで、感覚ではなく客観的な基準で優先度を判断できます。

優先順位決定手順③:優先順位を決定する

スコアを合計、または加重平均し、点数の高い業務から優先的にマニュアル作成を進めます。

【例】

| 業務 | 緊急度 | 重要度 | 実現可能性 | 合計 |

|---|---|---|---|---|

| 接客マニュアル | 5 | 5 | 4 | 14 |

| 備品発注 | 2 | 2 | 5 | 9 |

| クレーム対応 | 4 | 4 | 3 | 11 |

こうした数値化が、組織内での合意形成にも役立ちます。

優先順位決定手順④:関係者との調整

優先度を決めたら、必ず関係者と共有し、実際の業務計画へ落とし込みます。

- 実務担当者と運用に無理がないか確認

- 他部署との連携が必要な場合は調整

- マネジメント層からの承認

このステップを飛ばすと、計画倒れになりやすいので注意が必要です。

優先順位決定手順⑤:作成スケジュールを策定

最後に、優先度に応じたスケジュールを設定します。

【スケジュール例】

- 作成期間:3週間

- 担当者:業務リーダー+サポート1名

- 使用ツール:Googleドキュメント、Notion、Teachme Bizなど

- 進捗管理:週1回レビュー会議

計画を明確にすることで、マニュアル作成を継続的に推進できます。

マニュアル作成優先順位決定の具体例

具体的な事例を通して、実際にどのように優先順位を決め、マニュアル作成に取り組んでいるのかを見ていきます。業種ごとの特性に合わせた判断軸を持つことで、より現実的な計画を立てることができます。

【飲食店の場合】

飲食業では、現場のオペレーションが売上や顧客満足度に直結します。そのため、マニュアル化すべき業務も現場主導の視点から選定されます。

- 接客マニュアル(緊急度・重要度高):新人スタッフが初日から一定レベルの接客ができるよう、言葉遣いやお辞儀の角度まで明文化する。

- 衛生管理マニュアル(重要度高・法令対応):食中毒などの事故を防ぐために、清掃手順、温度管理、チェックリストを詳細に記載する。

- 調理マニュアル(実現可能性高):レシピの標準化により、誰が調理しても同じ味と品質を提供できる。写真や動画を併用することで視覚的にも分かりやすくなる。

これらのマニュアルが整備されることで、アルバイトや新人、スポットスタッフ(他店からのヘルプや短時間アルバイト)の即戦力化が進み、店舗運営の安定につながります。

【製造業の場合】

製造業では、「安全性」と「品質の確保」が最重要課題です。そのため、マニュアルは事故防止と製品品質の安定に貢献するものが優先されます。

- 安全マニュアル(緊急度高・重要度高):機械操作時の注意点、緊急停止手順、避難経路などを網羅する。万が一の事故を未然に防ぐため、全従業員が習得必須。

- 品質管理マニュアル(重要度高):不良品の発生を防ぐための検査手順や記録方法、クレーム対応フローを体系化する。

- 作業手順書(実現可能性高):作業のバラつきを減らし、効率化と標準化を促進。写真付きの手順書を使うことで、外国人労働者にも対応できる。

これらのマニュアルが現場に定着することで、事故ゼロ・不良ゼロの体制づくりに貢献します。

【IT企業の場合】

IT業界は変化のスピードが速く、トラブル対応にもスピードが求められます。マニュアルの役割は知識の共有とナレッジマネジメントにあります。

- 運用マニュアル(緊急度高):サーバーダウン時やトラブル発生時に迅速な対応ができるよう、ログ確認、再起動手順、エスカレーションルールを記載する。

- セキュリティマニュアル(重要度高):情報漏洩対策として、アクセス権設定、パスワード管理、ファイアウォール設定などを明文化する。

- 開発マニュアル(実現可能性中):プロジェクトの引き継ぎやオンボーディングに活用される。コーディング規約や開発フローを標準化する。

特に、リモートワークが普及しているIT企業にとっては、自己解決力を高めるマニュアル整備が、全体の業務効率を左右します。

【その他の事例(中小企業/ベンチャー)】

リソースが限られている中小企業やベンチャーでは、影響範囲が広く、ミスが許されない業務から優先的に整備される傾向があります。

- 総務:勤怠管理、備品発注フロー

- 経理:請求書処理、経費精算手順

- 営業:商談準備資料の作成フロー、CRM入力ルール

このような部門横断的なマニュアルは、属人化を防ぎ、離職リスクの低減にもつながります。

マニュアル作成後の運用と改善

マニュアルは「作って終わり」ではなく、継続的な運用と改善が不可欠です。せっかく作成しても、活用されなければ意味がありません。以下のポイントを押さえて、実用性と持続性を高めましょう。

1. マニュアルの効果測定

作成したマニュアルが、実際にどのような効果を生んでいるのかを可視化します。定量的なデータがあれば、社内への説明や改善にも活用できます。事前にKPI(重要業績評価指標)を設定し、マニュアルの導入前後で比較するとよいでしょう。

<例>

- 作業時間の短縮

- 教育期間の短縮

- トラブル発生件数の減少

- 顧客満足度の向上

2. マニュアルの見直し・更新

業務プロセスや体制の変化、法令改正などに応じてマニュアルも変化させる必要があります。定期的な見直し体制を構築しておきましょう。更新を怠ると、誤った情報が現場に浸透してしまうリスクがあります。

<例>

- 半年〜1年に1度の定期点検

- 担当者を決めて改訂履歴を管理

- 業務プロセスの変更時には即時見直し

3. フィードバック収集

実際に使用する現場からのフィードバックは、マニュアル改善の宝庫です。利用者の声を拾い上げる仕組みを設けましょう。改善提案が評価される文化があると、現場のモチベーションも向上します。

<例>

- アンケートやヒアリングの実施

- 定期的なマニュアル勉強会

- 改善案の募集と採用プロセスの公開

4. 継続的な改善(PDCA)

マニュアルの品質向上には、Plan(計画)→ Do(実行)→ Check(評価)→ Act(改善)のPDCAサイクルが欠かせません。特にCheckとActの段階を意識的に行うことが、継続性の鍵です。PDCAを回す文化を根付かせることで、マニュアルは常に最新で効果的な状態を保ち続けることができます。

<例>

- 改善点のレビュー会を定期開催

- 改善記録を残し、ナレッジとして蓄積

- 目標に対する達成度評価を導入

マニュアル作成の優先順位を正しく決めよう

マニュアル作成の優先順位を適切に決定することで、限られたリソースの中でも最大の成果を上げることが可能です。「緊急度」「重要度」「実現可能性」の3つの基準に沿って評価を行い、関係者と連携しながら効率的な作成・運用を進めていきましょう。正しい優先順位づけは、業務の標準化と組織の成長を強力に後押ししてくれるはずです。

マニュアル作成ならmayclassにお任せ!

手間と時間をかけてマニュアルを作るなら、まずは“何を”作るべきかを見極めることが成功の第一歩です。mayclassでは、業務全体を可視化し、効率的なマニュアル作成をサポートしています。

マニュアル作成に本気で取り組みたい方は、ぜひこちらから詳細をご覧ください。

ーーー

How to Prioritize Manual Creation: Get Maximum Results in Limited Time

▼こちらの記事もおすすめ▼

Excelマニュアル作成の完全ガイド|誰でもできる効率アップの方法