ランサムウェアとは、企業のデータを暗号化して「身代金」を要求するサイバー攻撃のことです。

近年、日本の中小企業・医療機関・自治体でも被害が急増しており、業務停止、情報漏洩、莫大な復旧費用など、企業の存続にかかわる深刻な影響が出ています。

特に厄介なのは、「感染した瞬間に正しい初動ができるかどうか」で被害規模が大きく変わる点です。しかし現実には、ランサムウェア専用の初動マニュアルがない企業が多く、判断が遅れて被害が拡大してしまうケースがあとを絶ちません。

本記事では、ランサムウェアとは何か、仕組み・攻撃手口・感染経路、企業への被害の実態、必要な対策を解説します。企業が必ず整備すべき「ランサムウェア初動対応マニュアル」までわかりやすく整理しますので、ぜひ最後までご覧ください。

中小企業・医療機関・自治体など、IT担当が少ない現場向けに、ランサムウェアのしくみ、被害の実態、侵入経路、誤解しやすいポイント、そして初動対応マニュアルの重要性をわかりやすく解説する記事です。

対策の第一歩として読んでほしい内容です!

ランサムウェアとは

ランサムウェアとは、感染したパソコンやサーバー内のデータを暗号化し、「解除してほしければ金銭(ランサム)を支払え」と脅迫するサイバー攻撃の一種です。近年、日本国内でも大企業だけでなく、中小企業・医療機関・自治体まで幅広く被害が拡大しています。

特に2023年以降は、データ暗号化だけではなく、盗んだ情報をネット上で公開すると脅す「二重恐喝」や、取引先にも連絡して圧力をかける「三重恐喝」など、手口が高度化している点が特徴です。

ランサムウェアとは何かを正しく理解することは、企業のセキュリティ対策の第一歩です。

ランサムウェアの勘違いされがちなポイント

ランサムウェアに関して、企業の現場では次のような誤解が非常に多く見られます。

- 「ウイルス対策ソフトを入れていれば安心」

→ 近年はEDR(高度な検知・復旧ツール)でなければ防げない攻撃も多い。 - 「大企業だけが狙われる」

→ 実際には、中小企業のほうがセキュリティ体制が弱く狙われやすい現実がある。 - 「うちは機密情報が少ないから大丈夫」

→ 攻撃者は“情報の価値”より“侵入のしやすさ”でターゲットを選ぶ。 - 「感染してもIT担当者がなんとかしてくれる」

→ 初動対応の遅れが最も危険。IT担当者の判断だけでは手遅れになるケースが多い。

これらの誤解は、必要な対策が後回しになり、感染時に被害を拡大させる大きな原因になります。

近年ランサムウェア攻撃が急増している理由

ランサムウェア被害が世界的に拡大する背景には、攻撃者が増え、狙われやすい環境が整い、手口が高度化したという複数の要因が重なっています。

1. 攻撃の“ビジネス化”とサービス化(RaaS)

ランサムウェアは「身代金で稼げる」収益モデルが確立され、犯罪がビジネス化しています。

近年は RaaS(Ransomware as a Service) により、専門知識がなくても攻撃ができるようになり、攻撃者の母数が爆発的に増加しました。かつては高度技術を持つ少数のハッカーだけが行っていた攻撃が、いまや世界中の誰でも実行可能です。

2. テレワーク・クラウド普及で「入口」が増えた

VPNやリモートデスクトップの利用が急拡大したことで、企業ネットワークは外部からアクセスできる範囲が広がりました。

VPN機器の脆弱性や設定不備を突かれるケースが多く、利便性向上と引き換えに攻撃者にとって狙いやすい環境が生まれています。

3. 中小企業のセキュリティ運用の遅れ

特に日本では、中小企業が最も狙われています。理由は次の通りです。

- IT担当者の不足

- バックアップ体制の不備

- 古いOS・VPN機器の継続利用

- 権限管理・セキュリティルールの曖昧さ

- 初動マニュアルの未整備

攻撃者は“侵入しやすく検知されにくい企業”を選ぶため、構造的に中小企業が標的になりやすい状況です。

4. 恐喝手口の高度化 ― 二重・三重恐喝

近年のランサムウェアは暗号化だけでなく、情報窃取 → 漏洩を盾にした恐喝が主流です。

- 二重恐喝:暗号化+情報公開

- 三重恐喝:さらに取引先へ圧力

- バックアップ破壊

- 長期潜伏して最適なタイミングで一斉暗号化

これにより攻撃者はより高額な身代金を得られるため、攻撃が繰り返される悪循環が生まれています。

5. 日本語の“壁”がAIにより消えた

日本企業が直面する大きな変化として、日本語という防壁が完全に失われたことがあります。

AIにより、

- 自然な日本語メールの大量生成

- Webサイト自動翻訳と企業情報の抽出

- 「どの部署の誰へ、どんな件名なら開封されるか」の自動分析

が可能になり、海外攻撃者でも日本向け攻撃が容易になりました。日本企業は世界中から“狙いやすいターゲット”へと変わりつつあります。

ランサムウェアとは何か ― 「データを人質に金銭を要求する攻撃」

ランサムウェアは、企業データを暗号化し、復旧の見返りに身代金を要求する攻撃です。

流れは以下の通りです。

- 侵入(メール・VPN・USBなど)

- 社内ネットワークを探索

- 重要データを暗号化

- 身代金要求

- 支払わなければデータ公開・破壊

特徴的なのは、バックアップ破壊 や 暗号化前の情報窃取など単純なウイルス駆除では対応できない点です。

ランサムウェアの仕組みと主な侵入経路

被害拡大の背景には、侵入経路が多様化し、古いシステムや従業員のリテラシー差が狙われていることがあります。

1. メール・添付ファイルからの感染(最も多い)

フィッシングメールが典型例で、

- 請求書を装う zip ファイル

- 正規担当者に似せた差出人

- 偽のMicrosoftサインインページ

- マクロ付きエクセル

などを使い、開かせることを狙います。一度クリックすれば、自動で内部に広がることが多く、従業員教育が最重要です。

2. VPN脆弱性やリモートデスクトップの突破

テレワーク環境の隙を突く攻撃で、次のような状況が狙われます。

- 古いVPN装置のアップデート未適用

- RDPがインターネットに公開されている

- 弱いパスワード

- MFA未設定

攻撃者は自動スキャンで弱点を探しているため、「狙われていない」のではなく常にチェックされていると考えるべきです。

3. USBや外部メディア経由の侵入

物理的に持ち込まれるため、ファイアウォールを迂回して感染します。

- 展示会で配布されたUSB

- 私物USBの使用

- 外部委託業者のUSB

- USB差し替え攻撃

社内ルールが弱い企業ほど危険です。

4. ゼロデイ脆弱性を狙う攻撃

脆弱性が公表される前に攻撃される“ゼロデイ攻撃”は最も厄介で、

OS・アプリ・業務システムなど、多様な領域が突破されます。

防御しきれないため企業に必要なのは、

- アップデートを即時適用できる運用

- 初動対応マニュアルの整備

の2点です。「突破される前提」で備えることが不可欠です。

なお、ランサムウェアの感染経路については、ランサムウェアに“どう侵入されたのか”を知る!最新のランサムウェア感染経路と防御チェックリストでも詳しくご紹介しています。こちらも併せてご覧ください。

ランサムウェア被害の実態と影響

ランサムウェアとは、単なるウイルス感染ではなく、企業活動そのものを停止させる深刻な脅威です。日本企業でも、製造業の工場停止、医療機関の診療停止、自治体の窓口業務停止など、多くの被害が報告されています。

攻撃者の目的は“金銭要求”ですが、その過程で引き起こされる影響は非常に多岐にわたります。ここでは、ランサムウェア感染が企業にどのような被害をもたらすのか、具体的に解説します。

データ暗号化による業務停止

ランサムウェアの最も代表的な被害は、データの暗号化です。感染したPC・サーバー・ファイル共有サーバーに保存されているデータが一斉に使用不能になります。

▼ 業務停止が起こる典型例

- 基幹システムが起動しなくなる

- 顧客情報・契約書・請求書データが開けない

- 製造ラインの制御システムが停止する

- 医療機関で電子カルテが閲覧できなくなる

- 社内のファイル共有が全滅する

暗号化は一瞬ではなく、攻撃者が社内ネットワークを探索し、「暗号化したときのダメージ最大化」を狙って実行されるのが特徴です。

一部の端末の感染のように見えて、実際にはバックグラウンドで数週間も潜伏しているケースもあります。

そのため、「感染に気づいた時点で、実は全社に広がっていた」という事例が非常に多いのです。

二重恐喝・三重恐喝による情報漏えいリスク

近年のランサムウェアの多くは、暗号化と同時に データを盗み出す機能 を持っています。

これにより被害はさらに深刻化します。

▼ 典型的な恐喝手口

- 暗号化

- 情報窃取(顧客データ・社員情報・設計図・契約書など)

- 身代金要求

- 支払わなければ情報公開サイトで暴露

- 取引先にも「情報を公開する」と連絡(=三重恐喝)

つまり、 「データを取り戻すため」だけでなく「漏えいを防ぐため」にも身代金を要求されるという二重のリスクが存在します。

企業は、身代金を支払っても公開を止められない可能性があり、

被害は長期にわたって続きます。

復旧コスト・信用失墜・法的リスク

ランサムウェア被害は、暗号化されたデータの復旧だけでは終わりません。

企業は多方面で大きな損害を受けます。

▼ 金銭的・経営的ダメージ

- サーバー再構築・PC入れ替えの費用

- インシデント調査や外部専門家の対応費用

- バックアップからの復元作業費

- 診療・生産停止に伴う機会損失

- 取引先との契約トラブル

- 社外への謝罪・公表対応の工数

復旧には数百万円〜数億円かかるケースも珍しくありません。

▼ 社会的信用の失墜

- 情報漏えいが公表される

- 顧客・取引先からの信頼低下

- ネットニュース・SNSでの拡散

- 採用への悪影響

特に顧客情報漏えいは長期的に影響し、「この会社に任せて大丈夫か?」という疑念につながります。

▼ 法的リスク(個人情報保護法など)

個人情報が漏えいした場合は、

- 個人情報保護委員会への報告義務

- 本人への通知義務

- 再発防止計画の提出

- 賠償請求リスク

が発生します。

ランサムウェア対策の基本

ランサムウェアとは、一度侵入されてしまうと企業活動が停止し、多額の復旧費用や信用失墜に直結する深刻な脅威です。しかし、多くの企業で被害が拡大する原因は「対策不足」ではなく、“基本対策が形だけで実行されていない”ことにあります。

ここでは、企業が最低限押さえておくべきランサムウェア対策を体系的に整理します。

OS・アプリのアップデート

ランサムウェア攻撃の多くは、OSやアプリの「脆弱性」を突くことで侵入します。

そのため、アップデートは最も基本かつ効果的な対策です。

▼ 必ず行うべきポイント

- Windows Update / macOS Update を自動更新にする

- Office(Word・Excel・Outlook)も常に最新化

- VPN装置・NAS・プリンターなど機器のファームウェア更新

- 古いOS(Windows 7・Windows Server 2012など)は即時入れ替え

- 社内で“誰が・いつ・何を更新するか”ルール化する

アップデートを怠った企業ほど、ゼロデイ攻撃・既知の脆弱性攻撃で狙われやすいのが現実です。

バックアップ体制(オフラインバックアップ含む)

ランサムウェア対策で最も重要なのが、バックアップの多重化です。

攻撃者は、暗号化前に“バックアップ破壊”を行うことが多いため、サーバー内やクラウドだけに頼るのは危険です。

▼ 推奨されるバックアップ構成

- オンラインバックアップ(クラウド・NAS)

- オフラインバックアップ(ネットワークから切り離した外部ストレージ)

- システムごとの世代管理(毎日・毎週・毎月)

▼ よくある失敗例

- バックアップがそもそも動いていなかった

- 世代管理がなく、感染後に上書きされていた

- オフラインバックアップがなく攻撃者に破壊された

- 復元手順が整備されておらず復旧に数日かかった

“バックアップがあるかどうか”よりも、「確実に復元できる状態かどうか」が重要です。

ウイルス対策ソフト・EDRの導入

従来のウイルス対策ソフト(アンチウイルス)だけでは、ランサムウェアの高度化に対応できなくなっています。

現在の主流はEDR(Endpoint Detection and Response) です。

▼ EDRのメリット

- 不審な動きをリアルタイム検知

- 暗号化行動を検知して自動隔離

- 感染端末を即座にネットワークから切断

- 過去の挙動を遡って原因分析

- 内部での横展開( lateral movement )を防止

特に中小企業では、EDRの導入だけで「初動対応に必要な時間が数分〜数十分短縮」されるケースが多いです。

アクセス権限の最適化

攻撃者は侵入後、管理者権限(Administrator)に乗っ取ることで暗号化範囲を最大化します。

▼ 最低限行うべき権限管理

- 不必要な管理者権限アカウントを削除

- “全員が共有フォルダにフルアクセス”を禁止

- 役職や部署ごとにアクセス権限を細分化

- 特権アカウント(IT管理者)は二要素認証を義務化

- パスワードの使い回し禁止

特に「共有フォルダの全権限付与」は、全社データ暗号化につながる最大の落とし穴 です。

メール・USBの利用ルール明確化

最も多い感染経路は、人が操作するメールとUSBです。そのため「技術的対策」よりも「運用ルール」の整備が重要です。

▼ 最低限必要なルール

- 不審メールの開封禁止(毎年の教育必須)

- 添付ファイルは自動スキャン

- メール送信ドメイン認証(DKIM・SPF・DMARC)の設定

- 業務用PCへの私物USB接続を禁止

- 業者のUSBは事前チェック必須

- USBは原則使用禁止、必要な場合は管理台帳を運用

企業が必ず整備すべき「ランサムウェア初動対応フロー」

ランサムウェアとは、防御をすり抜ける可能性があり、「100%防ぐ」ことは現実的に不可能といわれています。

だからこそ、感染の疑いを察知した“最初の数分〜数十分”の対応が、被害を1台で食い止められるか全社暗号化という壊滅的な状態に陥るかを分けます。

そのため、企業にとって最重要なのは 「初動対応マニュアル」 の整備です。ここでは、実際に整備すべき初動フローをわかりやすく整理します。

感染の疑いがある場合の初動(ネットワーク遮断など)

最初に求められるのは、とにかく “動かさない・つながせない” ことです。

怪しい挙動を確認した端末をそのまま使用し続けると、社内ネットワーク全体に暗号化が広がります。

▼ 初動で必ず行うべきこと

- Wi-Fi/LANケーブルを即座に抜く(ネットワーク隔離)

- 電源は落とさない(証拠が消える可能性があるため)

- USB・外部メディアを接続しない

- 勝手に復旧ソフトを動かさない

- 画面メッセージを写真で記録する

ランサムウェアとは、「感染拡大を止める」ことが何より重要です。

初動の1分の遅れが、暗号化端末の数十台増加につながるケースもあります。

社内報告フロー(誰に、いつ、どう伝えるか)

多くの企業で「連絡先が不明」「判断者が不在」などにより、初動が遅れる傾向があります。

▼ 最低限決めておくべき報告フロー

- 誰が(現場・担当者)

- 誰へ(IT管理者・管理職・外部ベンダー)

- どの連絡手段で(電話・チャット・メール)

- どの情報を添えて報告するか

- 画面の写真

- 症状が出た時間

- 最後に開いたメール・ファイル

- 端末名・ユーザー名

報告内容が統一されていない企業ほど、情報が錯綜し、判断が遅れます。特に中小企業では、「IT担当者が不在の日に感染」するケースが多く、誰でも即時対応できるようにマニュアル化が必須です。

他端末への横展開を止める対応

ランサムウェアとは、1台だけの問題ではなく、社内ネットワーク全体の問題です。そのため、感染疑いがある時点で、次の対応が必要です。

▼ 二次被害を防ぐ対応

- 該当端末と同じネットワークにあるPCの利用停止

- ファイルサーバーへのアクセス遮断

- VPN接続の一時停止

- 共有フォルダのアクセス権を制限

- 管理者アカウントのパスワード変更

- ログの保存・退避(証跡保全)

横展開(lateral movement)を防がなければ、数時間後には“全端末暗号化”という最悪の結果につながります。

初動フローが整理されている企業ほど、この工程にスムーズに移行できます。

復旧判断・外部ベンダーへの連絡フロー

ランサムウェア対応は高度であり、自社だけでの復旧は現実的に困難です。

そのため、次の2点を事前に決めておく必要があります。

① 復旧判断の基準を決める

- どの範囲まで暗号化されているか

- バックアップの最新状況

- ビジネスへの影響度

- サーバー停止が許容できる期間

- 顧客への影響が発生するか

これらを踏まえ、復旧優先順位(復旧ロードマップ) を決めておくことが重要です。

② 外部ベンダーへの連絡フローを明確化

- セキュリティ専門ベンダー

- EDRベンダー

- システム開発会社

- 社内ネットワーク構築会社

- 法律相談(事故公表・法的リスク検討)

攻撃中に業者を探し始めても、対応は後手に回ります。 「どのベンダーに、どの順番で、どの情報を渡すか」 を事前に決めておくべきです。

ランサムウェアとは“事前準備がすべて”。マニュアル整備が企業を守る

ランサムウェアとは、どれほどセキュリティ対策を整えていても完全に防ぐことが難しい攻撃です。OSやアプリのアップデートを行い、ウイルス対策ツールやEDRを導入していたとしても、ゼロデイ脆弱性を突かれたり、巧妙に作り込まれたメールに従業員が気づかず触れてしまったりすれば、侵入を許してしまう可能性は依然として残ります。

こうした“防ぎきれない”前提がある以上、企業を守るうえで決定的に重要なのは、感染が疑われた瞬間にどれだけ速く、どれだけ正しく動けるかという初動対応の質にあります。初動が数分遅れるだけで暗号化が一気に広がり、事業停止や情報漏洩の規模が指数関数的に拡大してしまうのがランサムウェアの特徴です。

その初動の質を安定させ、誰が対応しても迷わず同じ判断ができるようにするために必要なのが「ランサムウェア初動対応マニュアル」です。

マニュアルがない企業ほど初動が遅れ、被害が拡大する

初動対応マニュアルが整備されていない企業では、感染が疑われた瞬間から判断の迷いが生じ、行動が遅れがちになります。

たとえば、ネットワークを遮断すべきかどうか、誰に最初に連絡すればよいのか、電源を落としてよいのか、外部ベンダーへいつ相談すべきなのかなど、状況が逼迫しているほど人は判断できなくなります。この迷いによって、感染端末をそのまま社内ネットワークにつないだ状態で使い続けてしまい、暗号化の範囲が社内のサーバーや他の端末にまで一気に広がってしまうことが珍しくありません。現場の混乱は判断者にも伝播し、組織全体で誤った行動や対応の遅れが連鎖し、結果として被害が数倍、場合によっては数十倍に膨らむことがあります。

つまり、マニュアルがない企業ほど初動のスピードが落ち、被害規模を必要以上に大きくしてしまうリスクが高いのです。

現場が迷わないための「ランサムウェアマニュアル」は必須

ランサムウェアの被害を最小限に抑えるためには、現場の従業員が感染を疑った瞬間に迷わず行動できる状態をつくる必要があります。

そのために、マニュアルには操作をしてはいけない場面やネットワーク遮断の手順、どの部署にどのような情報を添えて報告するか、横展開を防ぐためにどこを停止するべきか、ログや画面情報といった証跡をどのように残すか、外部ベンダーにどのタイミングで連絡するかといった具体的な行動が整理されていなければなりません。

特に中小企業ではIT担当者が不在の日にトラブルが発生するケースも珍しくなく、誰が対応しても一定の品質で対処できる「共通の手順書」が不可欠になります。マニュアルがあることで、現場が混乱することなく、感染の拡大を最初の段階で食い止められる可能性が高まります。

マニュアル整備によって初動スピード・復旧率が大幅に変わる

ランサムウェアの被害を大きく左右する要素は、技術的な対策よりも初動対応のスピードと正確性です。マニュアルが整備された企業は、感染に気づいた瞬間にすぐにネットワークを遮断し、被害拡大を防ぎながら適切に社内外への報告と分析を進められます。その結果、暗号化される範囲が最小限にとどまり、復旧にかかる時間やコストが抑えられます。

また、情報漏洩のリスクを軽減できるため、取引先や顧客への影響も少なく、企業の信用維持にもつながります。事前に手順を作成し、全社で共有しておくことにより、「何をすればいいかわからない」という状態がなくなり、組織としての対応力が格段に高まります。

ーーー

What Is Ransomware?A Clear Guide to Its Mechanism, Impact, and Prevention —The First Thing You Should Prepare Is a “Ransomware Response Manual.”

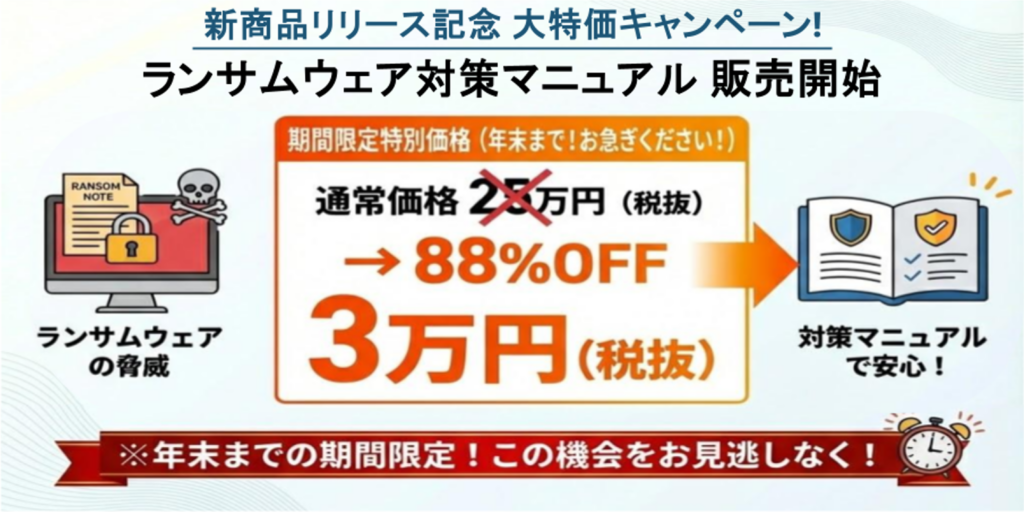

ランサムウェア対策マニュアルの整備は「今すぐ」始められます

被害を最小限に抑えるには、事前準備がすべてです。

「うちの初動対応は大丈夫だろうか…」と少しでも不安があれば、まずはお気軽にご相談ください。

御社の状況に合わせて、

✓ 初動対応フローの設計

✓ 社内共有しやすいマニュアル化

✓ 既存体制の弱点分析

まで業務改善アドバイザーが丁寧にサポートします。

▼こちらの記事もおすすめ▼

農業現場のマニュアル運用方法!紙・動画・スマホを組み合わせて定着を図ろう