業績を高めたい。限られた人員で成果を上げたい。こうした課題を抱える企業にとって、「生産性向上」や「業務効率化」というキーワードは極めて身近なテーマです。実際、ビジネスの現場ではこれらの言葉が頻繁に使われており、多くの企業がさまざまな改善施策を打ち出しています。

しかしその“施策”は、本当に目的に合っていますか?例えば、「営業担当の残業を減らすために報告業務を短縮した」ことを「生産性向上」と呼んだり、「売上を伸ばすために新たな業務支援ツールを導入した」ことを「業務効率化」と表現したり。このように、本来異なる目的を持つ概念が、日常的に混同されているケースは少なくありません。

キーワードとしては似ていても、「生産性向上」と「業務効率化」は、そのアプローチも、目的も、効果を測る指標も明確に違います。にもかかわらず、この2つを同じように捉えてしまうことで、かえって施策が的外れになったり、現場とのギャップが生まれたりすることもあります。

本記事では、「生産性向上」と「業務効率化」の明確な違いや、それぞれに適した改善施策の進め方について解説していきます。

「生産性向上」と「業務効率化」は似ているようで本質がまったく違います。

この記事では、その違いを図解でスッと理解できるように整理し、目的・意味・施策を徹底比較。

“なぜ改善が進まないのか”“どこから着手すべきか”が一気にクリアになり、明日から社内改善に活かせるヒントが得られます。

【定義と意味】生産性向上と業務効率化の違いとは?

「生産性向上」と「業務効率化」は、いずれも企業活動における改善のキーワードとして語られますが、その意味や目的は違います。ここではまず、それぞれの定義を明確にしたうえで、生産性向上と業務効率化の違いを具体的に整理していきましょう。

生産性向上とは:「より少ない資源で、より大きな成果を出す」こと

「生産性向上」とは、投入するリソース(時間、人員、コストなど)を増やさずに、得られるアウトプット(成果、売上、価値)を最大化することを意味します。

例えば、同じ人数・同じ時間でより多くの商品を販売する、または、少人数でも高品質なサービスを提供して顧客満足度を上げるといった取り組みが該当します。

つまり、生産性向上は単に「効率よく作業する」ことではなく、成果の最大化を目的とした、より戦略的な概念なのです。

業務効率化とは:「無駄を減らして、時間・コストを削減する」こと

一方の「業務効率化」は、業務プロセスの中にある無駄やムラを見直し、リソースの消費を抑えることを目的とします。

例えば、紙による申請フローをデジタル化する、報告業務をテンプレート化して時短を図る、などが業務効率化の典型例です。

ここで重視されるのは、時間の短縮、コスト削減、手戻りの回避など、「手段のスマート化」による改善です。アウトプットの質や量そのものを高めることが主眼ではありません。

業務効率化を実践する際には、表現や言葉選びも重要です。社内での共有や提案資料での説明を分かりやすくするために、「効率化」を他の言葉で言い換える工夫も有効です。言い換え表現については下記記事をご覧ください!

【業務効率化】の言い換え表現まとめ!伝わる・響くキーワード選びと活用シーンを解説

生産性向上と業務効率化の違い【比較表】

| 項目 | 生産性向上 | 業務効率化 |

| 主な目的 | 成果(売上・価値)の最大化 | 時間・コストの最小化 |

| 改善対象 | アウトプットの質・量 | プロセスの無駄や非効率 |

| アプローチ | 付加価値の創出、創造的業務の強化 | 定型業務の見直し、自動化 |

| 成果指標 | 売上、粗利、生産量、顧客満足など | 作業時間、コスト、エラー回数など |

| 関連ツール | 営業支援ツール、分析・可視化ツールなど | RPA、ワークフローシステム、チャットボット |

生産性向上と業務効率化の誤用例

「生産性向上」と「業務効率化」はどちらも企業活動において重要なキーワードですが、現場の社員や経営層の間でしばしば混同されてしまうケースが見られます。本来は異なる目的やアプローチを持つ概念であるにもかかわらず、同じ意味で使われることで、改善策が的外れになったり、期待していた成果が得られなかったりするリスクがあります。ここでは、特によくある誤用例を取り上げ、どのように区別すべきかを整理していきます。

生産性向上と業務効率化の誤用①:「生産性を上げるために、残業を減らした」

一見すると「生産性を上げる」という表現は正しそうに聞こえますが、残業を減らす施策は厳密には「業務効率化」に分類されます。なぜなら、労働時間を削減しただけでは、成果物の質や量が向上したわけではないからです。

例えば、同じ売上や成果を維持したまま残業時間を減らせたのであれば「効率化」の成果といえますが、それだけで「生産性向上」とは言い切れません。生産性を高めるには、短い時間でより多くの成果や価値を生み出す必要があるため、残業削減だけでは不十分なのです。

生産性向上と業務効率化の誤用②:「社員の提案制度を導入して効率化を図る」

社員のアイデアを積極的に取り入れる提案制度は、取り組み次第で「生産性向上」と「業務効率化」のどちらにもつながります。例えば、提案内容が「新しい商品企画」や「顧客満足度を上げるアイデア」であれば、これは成果や価値の増加につながるため「生産性向上」に分類されます。

しかし、実際には「書類申請を簡略化する」「承認プロセスを短縮する」といった業務負担の軽減が多く、こちらは「効率化」に該当します。同じ制度でも、目的が「創造性を高めて新しい価値を生むこと」なのか、「既存業務の手間を省くこと」なのかによって意味合いが変わる点に注意が必要です。

生産性向上と業務効率化の誤用③:「ツール導入により売上を伸ばした=効率化が成功した」

新しいツールを導入した結果、売上が増加した場合、それは「生産性向上」に当たるケースが多いです。なぜなら、ツールが業務時間を短縮するだけでなく、成果の拡大につながっているからです。ただし、導入したツール自体は基本的に「効率化」を目的とした手段です。

そのため「効率化の結果、生産性も向上した」という構図が正しく、両者を混同してしまうと施策の効果測定が不明確になります。たとえば、営業支援ツールによって訪問件数が増え売上が拡大したなら、それは生産性向上の成果です。一方、入力作業を自動化して工数削減しただけなら効率化にとどまります。

【生産性向上と業務効率化の違い】目的別それぞれに適した施策とは

| 生産性向上に向けた施策 | 業務効率化に向けた施策 |

| 社員のスキルアップ | 定型業務の自動化(RPA・AI) |

| 高付加価値業務への集中 | フローの見直し・手戻り削減 |

| 創造的業務へのシフト | 情報共有・ナレッジ管理ツールの導入 |

改善の方向性を正しく見極めるためには、「自社が抱えている課題は、生産性向上を目的とするべきか、それとも業務効率化を優先すべきか」を明確にすることが不可欠です。ここでは、「生産性向上」と「業務効率化」、それぞれに適した施策を具体例とともに紹介します。

生産性向上を目的とした施策の例

生産性向上の狙いは、「より少ないリソースで、より大きな成果を出す」ことです。単に業務を速く終わらせることではなく、“成果そのもの”を高める工夫が求められます。

生産性向上施策①: 売上・成果を高めるツール導入

例:営業支援ツール(SFA)、マーケティングオートメーション、BIツールなど

これらのツールは、情報の可視化・共有を通じて、業務の戦略性と判断力を高めることができます。単なる作業の自動化ではなく、成果の質と量を向上させるための投資といえます。

生産性向上施策②:社員のスキルアップ/創造的業務へのシフト

業務のなかで“人にしかできない仕事”へ注力させる体制を整えることも、生産性向上に直結します。

例:研修・資格取得支援、ジョブローテーション、ナレッジ共有体制の構築など

こうした取り組みによって、属人化の解消や応用力の向上が期待できます。

生産性向上施策③: 高付加価値業務への集中

反復作業や単純な確認業務に追われることなく、より価値の高い仕事に集中できる環境を作ることが重要です。

たとえば、企画立案・商品開発・顧客提案など、会社の利益や競争力に直結する業務へリソースを集中させる取り組みが代表的です。

業務効率化を目的とした施策の例

業務効率化の目的は、「ムダな時間・コスト・手間を省く」ことです。作業フローの見直しやITツールの導入によって、プロセス全体を最適化することがカギとなります。

業務効率化施策①: 定型業務の自動化(RPA・AI)

ルーティン業務をツールやシステムで自動化することで、作業時間を短縮し、人件費を削減できます。

例えば、請求書発行、データ入力、集計作業、問い合わせ一次対応などが該当します。

RPAやAIチャットボットの導入は、現場の負担軽減に直結する代表的な施策です。

業務効率化施策②: 業務フローの見直し・手戻り削減

業務の中で発生している「二度手間」や「承認の遅れ」などの非効率を可視化・改善することで、全体のスピードと正確性を向上させます。

例えば、業務プロセスマッピング、BPR(ビジネス・プロセス・リエンジニアリング)の実施などです。

業務効率化施策③: 情報共有・ナレッジ管理ツールの導入

属人化を防ぎ、業務のバトンがスムーズに渡せる仕組みを整えることも、効率化には欠かせません。

例えば、社内Wiki、タスク管理ツール、クラウドストレージなどです。

情報の一元化により、「誰がどこまでやったか」がすぐに把握でき、無駄な確認作業も削減されます。

生産性向上と業務効率化は「目的」によって選ぶ

ここまで見てきたように、生産性向上と業務効率化どちらの施策を取るかは、企業が現在直面している課題の“性質”によって決まります。

例えば、

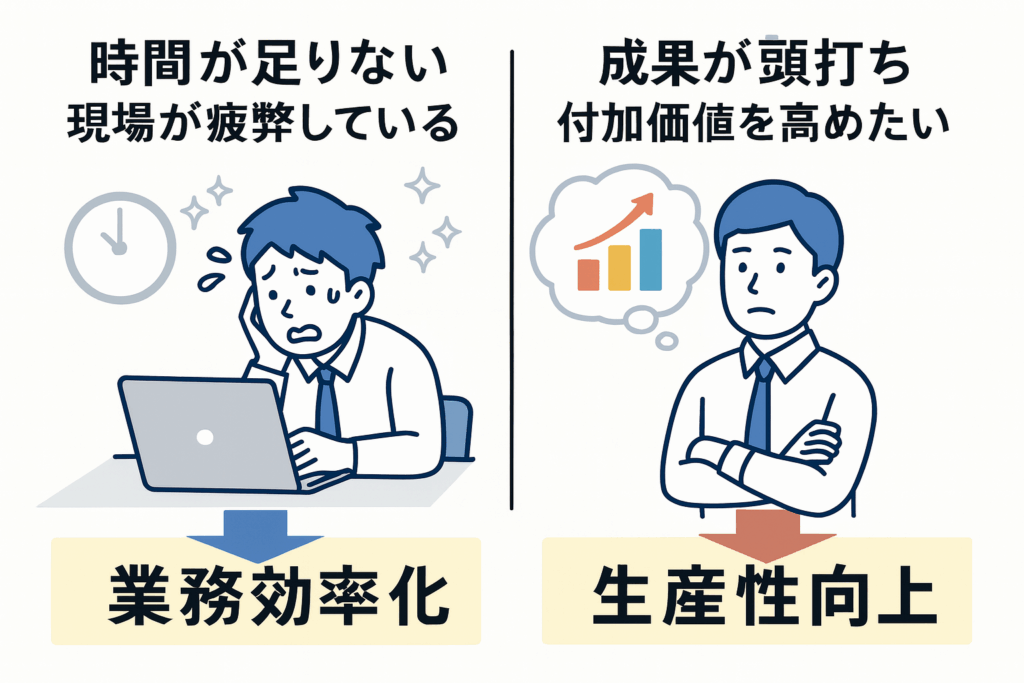

- 「とにかく時間が足りない」「業務量が多すぎる」→ 業務効率化が最優先

- 「売上が伸び悩んでいる」「成果に対して手応えがない」→ 生産性向上が必要

このように、現状を的確に見極めたうえで施策を選ぶことが、改善成功の第一歩です。

どちらを優先すべき?課題別に見る適切なアプローチ

「生産性向上」と「業務効率化」は、どちらも重要な改善テーマです。しかし、同時に進めようとして混乱したり、場当たり的な施策になってしまったりする企業も少なくありません。ここでは、自社の状況や直面している課題に応じて、どちらの改善を優先すべきかご紹介します。

「時間が足りない」「現場が疲弊している」なら、まず業務効率化から

- 日々の業務量が多く、残業が常態化している

- 単純作業や確認作業に多くの時間を取られている

- 社員が「やることが多すぎる」と感じている

このようなケースでは、まず業務プロセスそのものを見直す=業務効率化が必要です。

リソース(人・時間)が圧迫されている状態では、創造的な活動や価値創出にまで手が回らず、生産性向上を目指す環境が整いません。

優先すべき改善策の例:

- 定型業務の自動化(RPAやマクロ)

- フローの簡素化・手戻り削減

- ナレッジ共有による属人化の解消

まずは“余白”を生み出すことで、次のステップである「生産性向上」に取り組む準備が整います。

「成果が頭打ち」「付加価値を高めたい」なら、生産性向上が必要

- 売上や利益が一定以上伸びない

- 顧客単価を上げたいが提案が弱い

- 作業はこなせているが、“仕事の質”に課題がある

こうした課題は、業務効率化だけでは乗り越えられません。アウトプットそのものの質と量を高める、つまり生産性向上に取り組む必要がある局面です。

優先すべき改善策の例:

- 営業支援ツールや分析ツールの導入による判断力の強化

- 社員のスキルアップ施策(研修・ローテーション)

- 高付加価値業務への集中と、創造的業務へのシフト

「効率的に作業する」から「戦略的に成果を出す」への発想転換が重要になります。

業務効率化と生産性向上の違いを理解した上で同時に進めるための順序と注意点

多くの企業にとって理想は、「業務効率化」と「生産性向上」をバランスよく進めることです。しかし、いきなり同時に進めると現場に混乱が生じやすいのも事実です。

【ステップ1】業務効率化で“余力”を生む

まずは、現場の業務を見直し、ムダな作業・非効率な手順・属人化したプロセスを洗い出して削減します。

このステップの目的は、「今すでに行っている業務を、よりスムーズにこなせるようにすること」です。

例えば、

- Excelで毎日行っていた手入力の報告を、RPAで自動化

- 上司の承認フローを電子化して、決裁までの時間を短縮

- 共有されていなかった手順書をまとめ、誰でも対応できる状態にする

こうした取り組みによって、「残業が減る」「確認の手間がなくなる」「作業に集中できる」などの改善が実感され、社員の心理的・時間的な余裕が生まれます。

【ステップ2】生まれた“余力”で生産性向上に取り組む

業務効率化で確保した時間や人的リソースを活用し、次の段階では“成果を高める取り組み”=生産性向上に着手します。

ここでのポイントは、空いた時間を再び単純作業に使わないこと。

むしろ、社員が「本来やるべきだったが後回しにしていた仕事」や、「会社の成長につながる価値創出」に時間を使えるようにすることが重要です。

例えば、

- 顧客に合わせた提案資料の質を高める

- 企画会議に充てる時間を確保し、新商品のアイデア出しに集中

- データ分析ツールを導入し、営業戦略を見直す

このように、業務の質と成果そのものを高める活動にシフトすることで、「時間はあるけど何も変わらない」といった“改善の空振り”を防ぎ、企業全体のパフォーマンス向上につながります。

この2ステップの順序が重要な理由は、現場が無理なく取り組めるからです。

いきなり「もっと成果を出そう」と言っても、現場に余裕がなければ実現は困難です。

だからこそ、まずは「効率化で時間と心の余裕をつくる」。その後、「余力を使って生産性を高める」という流れが、実行性も納得感も高い改善プロセスになります。

生産性向上と業務効率化をつなぐ“本質的改善”の視点

「業務効率化」と「生産性向上」は、目的も施策も異なるものの、対立する概念ではなく、相互に補完し合う関係です。しかし現実には、「効率化ばかり進めて成果が上がらない」「生産性向上を狙っても現場がついてこない」といった壁にぶつかる企業が多く見られます。

ここでは、単なる施策の導入にとどまらず、組織全体として成果につなげる“本質的な改善”を進めるための視点を解説します。

組織全体の目的・指標をそろえる

改善の目的や評価基準が部門ごとにバラバラなまま進めてしまうと、組織全体として目指す方向性にズレが生じ、結果として「非効率な最適化」に陥るリスクがあります。

例えば、営業部門が「売上拡大(=生産性向上)」を重視している一方で、管理部門が「コスト削減(=業務効率化)」を最優先にしている場合、それぞれの施策が噛み合わず、全体最適を損なってしまうことがあります。

こうしたズレを防ぐためには、部門ごとのKPI(業績指標)に加えて、全社で共有する目的や評価基準(例:OKRやバリュードリブンな目標)を明確にすることが重要です。さらに、「この改善は何のために行うのか?」という目的意識を全社員が理解し、同じ方向を向いて行動できる状態を作ると良いでしょう。

“効率”と“効果”を分けて考える

「早く終わったから良い」「手間が減ったから成功」という視点だけでは、改善の本質を見誤ります。効率(inputの最小化)は重要ですが、効果(outputの最大化)とセットで考えなければ、本来目指すべき価値創出につながりません。

例えば、「ある業務を1時間短縮したが、顧客満足度が下がった」、「書類作成を簡略化したが、後からミスが多発し、結局二度手間になった」という場合、「効率化」が「品質低下」につながってしまいます。

改善の際は、「早くなったか?」と同時に「成果・価値が上がったか?」をチェックしたり、「効率=手段」、「効果=目的」として分けて評価する仕組みをつくることが重要です。

現場の納得感を得るステップ設計

いくら正しい施策でも、現場が納得していなければ、定着せず、形だけの改善で終わってしまいます。

とくに生産性向上は、個人やチームの“働き方そのもの”を見直す必要があるため、心理的ハードルも高く、反発やストレスを招きやすいテーマです。

現場に納得してもらうためのステップ:

- 課題の見える化:現場ヒアリングや業務棚卸しにより、現状の問題点を共有

- 改善目的の合意形成:「何のために変えるのか」を部門横断で擦り合わせる

- 小さな成功体験の設計:一部部署や業務から先行導入し、「成果が出た」実感を得る

- フィードバックループ:定期的に現場の声を拾い、改善施策をアップデート

このように、「巻き込む → 合意する → 試す → 直す」というプロセスを丁寧に踏むことで、本質的な改善が現場に根づきます。「改善」は、単なるツール導入や一時的なプロジェクトではありません。仕組みとして持続できるか”が成功のカギです。

そのためには、表面的なスピードや数値にとらわれず、目的・効果・納得感の3軸でバランスよく改善を設計することが重要です。

よくある勘違いと改善施策の失敗例

生産性向上や業務効率化を目的とした改善は、多くの企業が取り組んでいるテーマです。しかし、本質を捉えずに進めてしまうと、かえって現場の混乱を招いたり、形だけの施策で終わってしまうケースも少なくありません。

ここでは、企業によくある勘違いや、改善施策がうまくいかなかった代表的な失敗例を取り上げ、なぜ失敗したのか、どうすれば回避できるかを解説します。

勘違い① 「効率化=残業削減」と考えてしまう

よくあるのが、「業務効率化を進めよう」として、まず残業削減に取り組むケースです。しかし、業務量そのものは変わらないまま時間だけを削ろうとするため、結果的に現場の負担が増し、かえって生産性が下がってしまうという事態に陥ります。残業を減らすこと自体はもちろん望ましい目標ですが、それは本来、改善の“結果”として現れるべきものであって、“手段”や“施策そのもの”ではありません。業務の中身や進め方を見直さないまま、ただ時間を短縮しようとする取り組みは、業務の質の低下や社員の満足度の低下といった、逆効果を招きかねません。

改善に取り組む際は、まず業務棚卸し(どの作業にどれだけ時間がかかっているか)を行い、非効率な工程を可視化・特定することが出発点となります。単に労働時間を削減するのではなく、業務プロセスを見直し、無駄やムラを削減して現場の負荷を軽減することが先決です。そのうえで、結果的に残業削減につながるという、「プロセスの見直し → 負荷軽減 → 残業削減」という流れで取り組むことが、持続的で実効性のある改善につながります。

勘違い② 数字を追うあまり現場の声が無視される

ありがちなのが、「この施策で〇%コスト削減」「作業時間を〇分短縮」といった数値目標を掲げて改善を進めようとするケースです。しかし、そうした目標が現場の実情を反映していない場合、「現実的ではない」「かえってやりにくくなった」といった不満が噴出し、逆に現場のモチベーションを下げてしまう結果にもなりかねません。KPIや数値目標は確かに改善の指針として重要ですが、現場の声を無視したトップダウン型の目標設定は、現場との断絶を生む大きな要因となってしまいます。

改善を成功させるためには、数値目標を現場と一緒に設定することが重要です。トップダウンで押し付けるのではなく、現場の実情や意見を取り入れながら目標を策定することで、納得感と実行力が高まります。また、単に数値だけを追うのではなく、「業務がやりやすくなった」「ストレスが減った」といった定性的な改善指標も併せて評価軸に加えることで、現場にとって意味のある改善になります。さらに、小さなフィードバックループを繰り返しながら、施策を柔軟に見直し、現場に最適化していく姿勢が、持続的な改善と現場定着につながります。

勘違い③ ツール導入だけで終わってしまう施策

「業務改善のためにツールを導入したものの、現場では操作が定着せず、結局これまでのやり方に戻ってしまった」というケースは非常に多く見られます。これは、ツールの導入を“目的”と捉えてしまっていることに原因があります。

本来、ツールは改善を実現するための“手段”に過ぎず、それだけで業務が良くなるわけではありません。効果的に活用するためには、導入後の運用設計や社内教育、業務フローの再構築などを通じて、“仕組みとして現場に定着させる工夫”が不可欠なのです。

ツールを導入する際は、まず「現場の課題が何か」を明確にし、その課題解決に本当にそのツールが適しているのかを見極めることが重要です。導入が目的化してしまうと、かえって現場に混乱を招くことになりかねません。導入後は、操作マニュアルやトレーニング体制の整備に加え、評価制度と連動させるなど、運用が定着する仕組みづくりが不可欠です。さらに、導入して終わりではなく、「現場の声を継続的に拾いながら、ツール自体も柔軟に見直していく」というスタンスを持つことが、真に効果的な活用につながります。

※業務分解図メール受け取りご希望の際は、お問合せ内容に「業務分解図希望」と記載してください。

生産性向上と業務効率化の違いを理解し改善を進めよう

「生産性向上」と「業務効率化」は、どちらも企業活動における重要な改善テーマです。しかし、その目的やアプローチ、効果の指標は大きく異なります。この違いを正しく理解せずに曖昧なまま施策を進めてしまうと、改善の効果が出ないばかりか、現場の混乱や疲弊を招く結果にもつながりかねません。

- 業務効率化は、ムダを減らして時間やコストを削減し、現場に余力を生み出すもの

- 生産性向上は、その余力を活用して、成果や付加価値を高めることを目的とするもの

このように、両者は段階的かつ補完的な関係にあります。特に改善の初期段階では、まずは業務効率化で“時間と心のゆとり”を確保し、次に生産性向上に取り組む流れが現実的です。

ただし、どちらか一方に偏ってしまうと、本質的な改善にはなりません。現場の課題や状況を正しく見極め、「いま自社にとって必要なのはどちらか?」を判断することが、成功への第一歩です。

生産性向上と業務効率化は「補完し合う」もの

この2つは相反する概念ではなく、同じゴール(よりよい成果を出す)に向かうための異なるアプローチです。

「効率が悪いから改善する」のか、「成果が出ないから改善する」のか。まずはその出発点を明確にすることで、施策の方向性も定まりやすくなります。

自社の課題を“見える化”し、改善の優先順位を明確にしよう

改善を実効性あるものにするには、現場感覚に即した課題の特定と、目的に合った改善設計が欠かせません。

- 現場の声を集め、業務フローや負荷を見える化する

- 「何を目指して改善するのか?」を部門・組織全体で共有する

- 効率と効果、どちらも追える指標とフィードバックの仕組みをつくる

このような土台を整えたうえで、業務効率化と生産性向上の両輪をバランスよく回していくことで、改善は単なる一時的な取り組みではなく、組織の成長を支える継続的な仕組みとなります。

目的と手段を取り違えず、改善の本質を見極めながら、自社にとって最も効果的な一歩を踏み出していきましょう。

ーーー

[Illustrated Guide] Difference Between Productivity and Efficiency: Meaning and Strategies

業務効率化ならmayclass

業務効率化は、単なる「時短」ではなく、無駄を省きながら高品質な成果を出すための工夫の積み重ねです。クラウドツールの導入やマニュアルの整備・外注、職場環境の見直しなど、コストを抑えながらすぐに実践できるアイデアは数多く存在します。この記事で紹介した業務効率化アイデアの中から、自社や自身の業務にフィットするものをぜひ取り入れてみてください。

中でも、マニュアル作成の分野においては、プロフェッショナル集団である「mayclass」へぜひご相談ください。専門家の力を借りることで、より効率的な業務体制の構築が可能になります。豊富な実績と業界特化のノウハウを持つ当社では、貴社の業務に最適化された高品質なマニュアルを、スピーディかつ確実に作成するお手伝いをいたします。

▼こちらの記事もおすすめ▼

【完全ガイド】Wordでマニュアル作成する方法!デザイン・レイアウトの工夫もご紹介