業務の標準化、引き継ぎ、新人教育。そのすべてにおいて欠かせないのがマニュアル作成です。そして、その中でも「マニュアル作成が上手い人」は、どの職場でも重宝されています。

なぜ、同じ内容でも「伝わるマニュアル」と「読まれないマニュアル」があるのでしょうか?本記事では、マニュアル作成が上手い人の特徴やスキル、実践している工夫を徹底解説します。

誰でも真似できるポイントも紹介しますので、ぜひ最後までご覧ください。

「伝わるマニュアルってどう作るの?」をわかりやすく解説する記事です。“マニュアルが上手い人”の共通ワザ(ゴールから逆算・読み手目線・見やすいレイアウト・継続改善)を解説。真似できるコツやチェックリスト活用、テンプレ統一、第三者レビューの使い方まで網羅。新人教育・引き継ぎ・外注指示の質を一気に上げたい人におすすめです!

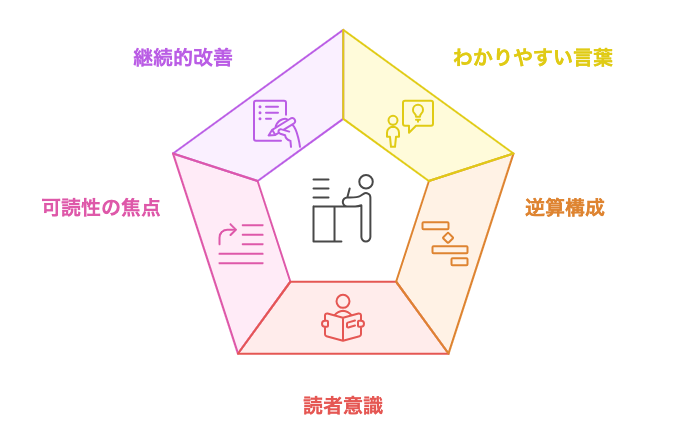

マニュアル作成が上手い人に共通する5つの特徴

マニュアル作成が上手い人の特徴① 誰にでもわかる言葉で書ける

マニュアル作成が上手い人は、専門用語や業界特有の表現をそのまま使わず、初心者でも理解できる言葉に置き換える力があります。

例えば、「エビデンスを提出しましょう」という表現を、「証拠となる書類を提出しましょう」と言い換えることで、誰にでも伝わる文章になります。可能な限り、専門用語は使わないようにしましょう。

難しい内容をわかりやすく伝えられる人ほど、マニュアルを読む人の理解を深め、実行につなげやすくなります。

マニュアル作成が上手い人の特徴② 逆算して構成を組み立てられる

「このマニュアルを読んだ人に、最終的にどんな行動を取ってほしいのか?」という目的を明確にしたうえで、そのゴールに向けて必要な情報を順序立てて並べていくのが上手な人の特徴です。

例えば、「備品の発注ができるようになること」がゴールなら、「いつ」「どこで」「何を使って」「誰に連絡するのか」という手順を逆算して記載します。読み手が迷わず行動できるように、無駄のない構成にする意識が大切です。

マニュアル作成が上手い人の特徴③ 読み手を常に意識

マニュアルを読む人が誰なのかによって、書き方や説明の深さは変わってきます。

例えば、新人社員向けと、外注業者向けでは、同じ業務内容でも言葉の選び方や補足の仕方が変わります。マニュアル作成が上手い人は、「この人はこの業務を初めてやる」「この人は現場経験がある」といった読み手の前提知識や立場、使用シーンを想定したうえで文章を組み立てることができます。

マニュアル作成が上手い人の特徴④ 見やすさ・読みやすさを重視

どれだけ内容が正確でも、文字が詰まっていたり、情報が整理されていなければ、読みにくくて実行されません。上手な人は、箇条書き・表・図解・フローチャートなどを使って、情報を視覚的に整理し、読み手の理解を助けます。

例えば、「作業手順を5ステップに分けて図で見せる」ことで、一目で全体の流れを把握できるようにします。視覚的にわかりやすくすることは、再現性(マニュアル通りに実行できる力)を高めるためにも重要です。

レイアウトに関しては、見やすいマニュアルの作り方 3 原則!わかりやすいレイアウトのコツでも詳しくご紹介しています。参考にしてください。

マニュアル作成が上手い人の特徴⑤ 継続的に改善

マニュアルは一度作って終わりではなく、現場の変化やフィードバックを受けて見直すことが前提です。マニュアル作成が上手い人は、「実際に使ってみてどうだったか」「どこでつまずいたか」を振り返り、定期的にブラッシュアップしています。

例えば、新人から「この部分の意味が分かりづらかった」と言われた箇所を改善したり、制度変更に合わせて内容を更新したりと、利用者の声を取り入れて成長させる意識を持っています。

マニュアル作成が上手い人が実践しているマニュアル作成のコツ

目的・読者・使用シーンを明確にする

マニュアルを作成するうえで、まず大切なのは「このマニュアルは誰のために、どんな場面で、何の目的で使われるのか」を明確にすることです。

例えば、新人向けの教育用マニュアルなのか、外注先に業務を依頼するためのマニュアルなのかでは、書き方や内容の深さが変わってきます。ここが曖昧なまま書き始めると、「読みにくい」「使いにくい」マニュアルになってしまいます。マニュアル作成が上手い人は、必ず事前にこの3点(目的・読者・使用シーン)を整理してから着手するのが特徴です。

書く前に業務を細かく分解する

「この業務は、どのような手順で進んでいるのか?」をあらかじめ細かく分解してからマニュアルを書くことで、全体の構造が明確になります。

例えば、「請求書の発行」という作業でも、「データ入力→チェック→印刷→封入→発送」のようにステップに分けることができます。

業務の流れや関係する人・ツールをしっかり理解しておけば、抜け漏れのないマニュアルが作れるようになります。これは、「何から書けばいいか分からない…」という人にもおすすめのアプローチです。

図解・チェックリストを多用する

マニュアル作成が上手い人は、「読む人が理解しやすいこと」を最優先に考えています。文章だけで伝えるよりも、図や表、フローチャートを用いたほうが、情報を一目で理解できます。また、チェックリストを用意しておけば、やり忘れや確認漏れも防げます。

例えば、「発送作業チェックリスト(✔宛先確認/✔梱包済み/✔伝票貼付)」のように、視覚的・実務的に使いやすいマニュアルを意識して作ることで、再現性が高まります。

テンプレートを活用し、統一感を出す

見た目や構成がバラバラなマニュアルは、読み手に混乱を与えます。マニュアル作成が上手い人は、「項目の順番」「見出しの書き方」「フォントサイズ」など、全体に一貫性を持たせるよう工夫しています。

会社やチームでテンプレートを用意しておけば、誰が作ってもある程度の品質が保たれ、属人化せずに情報を共有しやすくなるというメリットもあります。

第三者にレビューしてもらう

自分では「伝わる」と思っていても、他の人にとっては分かりづらいことがあります。そのため、マニュアル作成が上手い人は、必ず第三者の目を入れてチェックを行います。

「初めて読む人がどこでつまずくか?」を確認してもらうことで、改善点が明確になります。社内の同僚や、実際にその業務を行う担当者などにレビューしてもらうことで、実際の運用に即した、実用性の高いマニュアルに仕上がります。

プロのマニュアルライターであっても、レビューやフィードバックによる品質チェックは欠かしません。「一人で完璧なマニュアルは作れない」という前提で、客観的な視点を積極的に取り入れる姿勢こそが、マニュアル作成が上手い人の共通点と言えるでしょう。

マニュアル作成が上手い人になるために必要なスキルとは?

マニュアル作成が上手い人は、「ただ文章を書く力」だけでなく、読み手に伝わるように工夫する力や、業務を正しく理解する力も兼ね備えています。

そのために、日常的に以下のようなスキルを磨いています。

ロジカルシンキング

ロジカルシンキングとは、物事を筋道立てて整理し、順序良く伝える力のことです。マニュアルでは、手順や情報がバラバラに並んでいると、読む人が迷ってしまいます。マニュアル作成が上手い人は、業務を「何を先に、何を後にすべきか」といった流れや優先順位を考えて構成し、読み手が迷わず行動できるように整えています。

ユーザー思考(UX視点)

「読み手の立場に立って考える力」がユーザー思考(UX=ユーザーエクスペリエンス)です。例えば、「この表現で初めての人は理解できるか?」「スマホでも読める文字サイズか?」といった使う人の視点で設計・表現を工夫する姿勢が求められます。

マニュアル作成が上手い人は、自分本位ではなく“読み手ファースト”で考えられる人です。

ツール操作スキル

マニュアルは今や、紙だけでなくGoogleドキュメント、Notion、Word、Excel、PDFなど様々な形式で作られています。作成時には、図や表を入れたり、リンクを貼ったり、共有したりといった基本的なツール操作のスキルが必要です。

マニュアル作成が上手い人は、これらのツールをスムーズに扱えることで、見やすく実用的なマニュアルを効率よく作成しています。

ヒアリング力

正確なマニュアルを作るには、まず「正しい情報」が必要です。

そのためには、現場の担当者や実際に作業を行っている人から、抜け漏れのないように情報を聞き出す力=ヒアリング力が欠かせません。「この手順の背景にはどんなルールがあるのか」「例外対応はどうしているのか」といった細かな情報を丁寧に聞き出すことで、実践に強いマニュアルが生まれます。

こういった能力はすぐには身につきませんが、意識すれば確実に成長できる領域です。

マニュアル作成が上手い人のスキルが活きるシーン

新人教育

マニュアルは、新人が業務を覚えるうえでの“道しるべ”です。

マニュアル作成が上手い人が作るマニュアルには、「やるべきこと」「その理由」「注意点」が整理されており、新人でも安心して仕事を進めることができます。「このマニュアル通りにやれば大丈夫」という状態があるだけで、指導者の負担が減り、新人の成長スピードも格段に上がります。

上手い人のマニュアルは、教育担当者にとっても新人にとっても強力なサポートツールになります。

引き継ぎ業務

退職や異動の際に、「業務のやり方がわからない」「何を引き継げばよいのかわからない」といった混乱がよく起こります。

しかし、マニュアル作成が上手い人が作成したマニュアルがあれば、引き継ぎに必要な情報や流れが明確になっており、スムーズな業務移行が可能になります。引き継ぎ者も「マニュアルを見れば大丈夫」と安心でき、業務の属人化を防ぐことにもつながります。

外注・パートスタッフへの業務指示

外注業者やパート・アルバイトスタッフは、業務に不慣れである場合が多く、曖昧な口頭指示だけでは誤解が生じやすくなります。マニュアル作成が上手い人は、誰が読んでも理解できるように、明確かつ簡潔な表現でマニュアルを作成します。

写真や図解を取り入れたマニュアルであれば、言葉の壁や経験の差も乗り越えやすくなります。結果として、教育コストの削減やミスの防止にもつながります。

ミス・トラブルの予防

マニュアルがあることで、「どのような手順で行うべきか」「何に注意すべきか」が明確になり、判断ミスや作業ミスを防ぐことができます。

特にルーティン業務や決まった手順が求められる業務では、マニュアルが“品質の安定装置”として機能します。マニュアル作成が上手い人は、単なる手順だけでなく、「よくある失敗例」「トラブル時の対応」なども記載しており、現場で実際に役立つ内容になっていることが多いです。

マニュアル作成が上手い人を目指そう

マニュアル作成が上手い人は、伝え方・構成・思考のすべてにおいて「相手のこと」を徹底的に考えています。これは一部の人だけが持つ才能ではなく、意識的に鍛えることで誰でも習得できるスキルです。

今日から、読み手目線を意識し、改善を重ねることでマニュアル作成が上手い人に一歩近づけます。業務を支える「仕組みづくり」の力を磨いていきましょう!

マニュアル作成ならmayclass

mayclassでは、マニュアル作成のプロが、貴社のニーズに合わせたマニュアルを提供します。

1.プロによるヒアリング

マニュアル作成のプロが、貴社の業務内容を丁寧にヒアリングします。これにより、業務の特性やニーズを正確に把握し、適切な内容を盛り込むことができます。

2.優先度に基づくマニュアル化

業務の優先度を見極め、重要な業務から順次マニュアル化を進めます。これにより、最も必要な情報を早急に整備し、業務の効率化を図ります。

3.わかりやすいデザイン

マニュアルのデザインにおいて、視覚的にわかりやすいレイアウトやフォーマットを提案します。これにより、情報が整理され、読者が理解しやすくなります。

▼こちらの記事もおすすめ▼