近年、生成AIの進化によって「文章をAIが自動で書く」ことはもちろん、「画像やイラストをAIが描く」ことも身近になってきました。SNSのアイキャッチ画像やブログ用のイラスト、プレゼン資料のビジュアルなど、従来はデザインスキルや専用ソフトが必要だった作業も、誰でも数秒で作成できるようになりつつあります。

その中で注目を集めているのが、Googleが提供するAI 「Gemini」 です。ChatGPTやMidjourneyといった他の生成AIと並び、Geminiでも画像生成が可能なのか気になっている方も多いのではないでしょうか。

本記事では、Geminiでの画像生成の可否や利用方法、無料版と有料版の違い、便利な活用シーン、他のAIとの比較、メリット・デメリット までをわかりやすく解説します。初心者でもすぐに実践できる手順を紹介しますので、「Geminiで画像を作ってみたい」「他のAIとの違いを知りたい」と考えている方はぜひ参考にしてください。

画像生成AIを探している人向けに、Geminiがどのように画像を作れるのか、仕組み・特徴・使い方をわかりやすく解説した記事です。テキストを入力するだけでイラストや写真風の画像を自動生成できるほか、無料版と有料版の違い、生成のコツ、活用シーンまでを丁寧に紹介。初心者でもすぐ試せる実践ガイドとして役立つ内容です。

Geminiとは

まずは、そもそも「Gemini」とは何かを押さえておきましょう。名前は耳にしたことがあっても、実際にどのような仕組みで動いているのか、どんなことができるのかを明確に理解している方はまだ少ないかもしれません。ここでは、Geminiの基本概要や開発背景、そして従来のAIとどう違うのかを整理しながら、その全体像を解説していきます。

Geminiの基本概要

Geminiは、Googleが提供する最新の生成AIモデルで、自然言語処理をはじめとする幅広いタスクに対応しています。文章作成、要約、翻訳といったテキスト処理だけでなく、コード生成やデータ分析の支援、学習サポートなど、多岐にわたる機能を備えているのが特徴です。ユーザーは日常生活からビジネス、教育、クリエイティブな活動まで、さまざまな場面でGeminiを活用することができます。

開発元(Google DeepMind)について

Geminiは、Googleの研究機関であるGoogle DeepMindによって開発されました。DeepMindはもともと強化学習やAI研究で世界をリードしており、囲碁AI「AlphaGo」で注目を浴びた組織でもあります。その知見をもとに開発されたGeminiは、単なるチャットAIにとどまらず、Google検索や翻訳などの豊富なデータ資産と結びつくことで、他のAIにはない強みを発揮しています。

テキスト生成だけでなく画像生成にも対応しているのか

GeminiはテキストベースのAIとして登場しましたが、現在はマルチモーダルAIとして進化しており、テキストだけでなく画像や音声を扱う機能にも対応しています。特にGeminiアプリや一部のサービスでは、ユーザーが入力したプロンプトをもとに画像を生成できる機能が追加されています。これにより、従来の文章生成に加えて、ビジュアルを伴うコンテンツ制作が可能となり、利用の幅がさらに広がっています。

Geminiについては、Geminiとは?無料版でできること、特徴と便利な使い方、他のAIとの違いをわかりやすく解説、Gemini 3とは?Google最新AIモデルは何がすごい!?特徴・活用・今後の展望を徹底解説でも詳しくご紹介しています。こちらも併せてご覧ください。

Geminiで画像生成は可能?

Geminiは文章生成AIとして広く知られていますが、「果たして画像生成もできるのか?」と気になっている方も多いでしょう。実際、最近のアップデートによってGeminiはテキストだけでなくビジュアルにも対応するようになり、その活用の幅は大きく広がっています。ここからは、Geminiが提供している画像生成機能の現状について詳しく見ていきましょう。

現状のGeminiの画像生成機能

Geminiは、テキスト生成に加えてマルチモーダルAIとして進化しており、画像生成にも対応しています。ユーザーが入力した指示文(プロンプト)をもとに、イラストや写真風のビジュアルを自動で生成できるのが特徴です。特にGeminiアプリやWebブラウザ版では、テキスト入力と同じ感覚で画像を作成できるため、デザインソフトに不慣れな人でも手軽に利用できます。ただし、すべての機能が全ユーザーに開放されているわけではなく、利用環境やプランによって制約がある点には注意が必要です。

対応しているフォーマット・用途

生成された画像は主にPNGやJPEG形式で保存でき、日常利用からビジネス用途まで幅広く活用可能です。ブログやSNS投稿用のアイキャッチ画像、プレゼンテーション資料のビジュアル補強、教育教材や趣味の作品づくりなど、用途の自由度が高いのも魅力です。AI特有のランダム性によって、思いもよらないクリエイティブな表現が得られる点も、従来の画像作成にはない面白さといえるでしょう。

Gemini無料版、有料版の違いは?Nano Bananaとは?

Googleが提供する画像生成AI「Gemini」には、無料版と有料版があり、それぞれ利用できる機能や自由度に違いがあります。さらに、最新モデルとして注目されているのが「Nano Banana(Gemini 2.5 Flash Image)」です。ここでは、まず無料版と有料版でできることの違いを整理したうえで、Nano Bananaの特徴についても解説していきます。

Gemini無料版の画像生成

Geminiの無料版でも、基本的な画像生成機能を体験することができます。テキストによる指示から画像を生成したり、簡単なスタイルの選択を行ったりと、AI画像生成の魅力を手軽に試せるのが特徴です。ただし、利用できる回数には制限があり、生成できる画像の解像度やスタイルの幅も限られています。そのため「まず試してみたい」「シンプルな利用で十分」という方に向いています。

Gemini有料版の画像生成

一方、有料版(Gemini Advancedなど)では、無料版の制限が大幅に緩和され、より高度な利用が可能になります。生成回数が増えるだけでなく、高解像度での出力や多様なスタイル選択にも対応。さらにプロンプトの解釈精度が向上しているため、複雑なリクエストや細かいニュアンスも反映できます。短時間で複数の高品質な画像を制作したい場合や、ビジネス・専門的な用途に活用したい場合には、有料版が適しています。

Nano Bananaのの画像生成

さて、2025年8月26日にGoogleが新モデル「Gemini 2.5 Flash Image Preview」として正式に発表リリースされたNano Bananaをご存知でしょうか?

Nano Bananaは最新の画像生成・編集AIモデルです。従来のAIが苦手としていた「意図の読み取り」「人物の一貫性」「編集の自然さ」といった課題を大きく改善し、AI画像生成の新しいスタンダードになると注目されています。

このモデルの最大の特長は、テキストによる指示だけで直感的に画像を生み出せる点にあります。ユーザーが思い描いたイメージを文章で入力するだけで、新しい画像を生成できるほか、既存画像の一部を修正したり、背景を差し替えたり、キャラクターのポーズや表情を変更したりといった高度な編集も可能です。これにより、クリエイターやビジネス担当者が、これまで時間やコストをかけていた作業を効率的に行えるようになります。

Nano Bananaの主な特徴

Nano Bananaの特徴①:高度なプロンプト理解

Nano Bananaは、あいまいな文章や複雑なリクエストであっても、その意図を正確にくみ取る力に優れています。例えば「明るいオフィスで働く若手チームの自然な写真」という曖昧な指示でも、人物の配置や雰囲気まで含めたリアルな表現が可能です。構図の理解力も高く、従来よりも直感的なやり取りで高品質な画像を得られるのが大きな進歩です。

Nano Bananaの特徴②:一貫性のある生成

これまでのAIでは、同じ人物を複数の画像に登場させようとすると、髪型や顔立ちが変わってしまうことが課題でした。Nano Bananaはその弱点を大幅に改善し、連続したシーンや複数カットにわたる人物描写でも統一感を保てます。マーケティング素材や物語性のあるコンテンツを作成する際に特に役立ちます。

Nano Bananaの特徴③:既存モデルを超える性能

ベンチマークテスト「LMArena」では、テキストから画像を生成する精度や、既存画像を編集するスキルで高いスコアを獲得しました。処理速度も速く、短時間で高解像度かつ自然な仕上がりを実現できるため、制作現場における即戦力として評価されています。

Nano Bananaの特徴④:簡単に使える操作性

利用はシンプルで、Google AI StudioやGeminiアプリ上でチャット形式のインターフェースを使うだけです。専門知識がなくても「この背景を青空に変えて」「同じ人物で別ポーズを生成して」といった自然言語での指示で操作でき、誰でもすぐに試せます。さらに、編集用のモードやテンプレートを選べる機能も用意されており、初心者からプロまで幅広いユーザーに対応します。

Nano Bananaが注目される理由

Nano Bananaが注目される理由は、従来モデルの弱点を大きく克服した点にあります。プロンプトの理解力が向上したことで、短い指示でも期待に近い画像を得られるようになり、人物の一貫性や編集精度も飛躍的に改善しました。これにより、AI画像生成が「実験的な技術」から「実用的なツール」へと進化したといえます。

さらに、無料で試しやすく、導入のハードルが低いことも大きな魅力です。デザイナーやマーケターだけでなく、中小企業や個人ユーザーにとっても「すぐに役立つ」存在となりつつあります。AIの効率性と人間のクリエイティビティを組み合わせることで、表現の幅が広がる。Nano Bananaは、そんな未来を一歩先に体現するモデルとして期待を集めています。

Geminiで画像生成する方法

Geminiでの画像生成は、専門的な知識や特別なソフトがなくても、誰でもすぐに始められるのが大きな魅力です。利用方法はシンプルで、アプリやブラウザを通じて指示文(プロンプト)を入力するだけ。ここからは、実際にどのような手順で操作するのか、基本の流れをステップごとに確認していきましょう。

Geminiアプリ/ブラウザ版での利用手順

Geminiで画像を生成するには、まずGoogleアカウントでGeminiアプリ(スマートフォン版)またはWebブラウザ版にログインします。画面の入力欄に「猫が本を読んでいるイラストを描いて」などの指示文(プロンプト)を入力すると、数秒で画像が生成されます。スマートフォンアプリならタップ操作だけで利用でき、ブラウザ版はPCの大きな画面を活かして快適に操作できるのがメリットです。

プロンプト(指示文)の作り方のコツ

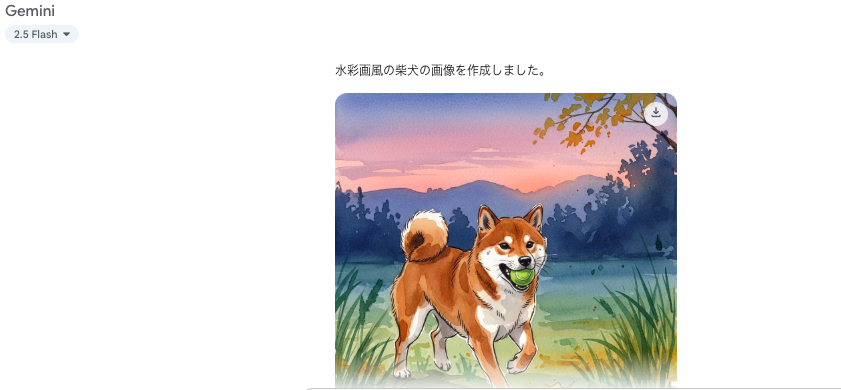

生成される画像の品質は、入力するプロンプトの精度によって大きく変わります。漠然とした表現ではAIが解釈に迷い、思っていたものとは違う画像が出力されることも少なくありません。そのため、具体的かつ明確に条件を指定することが最も重要です。

例えば「犬がいる風景」では抽象的すぎますが、「夕暮れの公園で遊ぶ茶色の柴犬を水彩画風で」と書けば、犬種・場所・時間帯・画風といった複数の条件が加わるため、仕上がりが格段に希望に近づきます。さらに、「子どもと一緒に遊んでいる」「芝生の上で走っている」といった動作や状況を盛り込めば、よりリアルでストーリー性のある画像が生成されやすくなります。

また、スタイルや雰囲気の指定も効果的です。写真風・油絵風・アニメ風などの画風に加え、「明るく温かい雰囲気」「落ち着いたシックなトーン」といった感覚的な要素を加えることで、完成した画像に一貫性を持たせることができます。

ポイントは、短く簡潔にまとめながらも必要な情報は盛り込むことです。条件を詰め込みすぎると不自然な出力になることもあるため、「誰が・どこで・何をしている・どんな雰囲気で・どんなスタイルか」という基本フレームに沿って整理すると、安定した結果が得られます。

Gemini画像生成例

上記の画像以外に、Geminiの画像生成でどのような画像ができるか試してみました。

アニメ風の画像

水彩画の時とは違ったアニメ風の画像を作成してくれました。

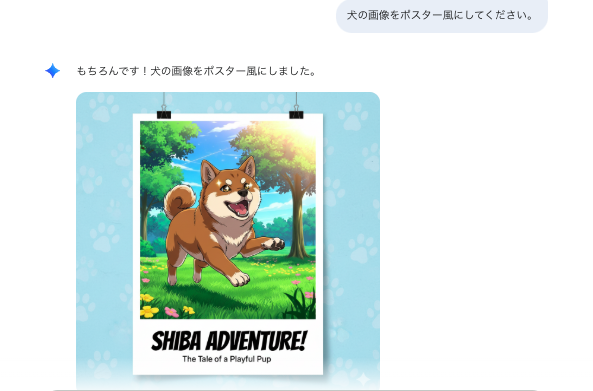

ポスター風の画像

続けてポスター風にとすると、前の画像を用いてポスターにしてくれました。

プロンプト作成の5W1Hフレームワーク

| 要素 | 説明 | 例 |

| Who(誰を) | 登場人物や対象を指定する | 「茶色の柴犬」「子ども」「ビジネスマン」 |

| What(何を) | 具体的な行動や場面を設定する | 「芝生の上で走っている」「本を読んでいる」 |

| Where(どこで) | 背景や場所を明確にする | 「夕暮れの公園」「近未来のオフィス」 |

| When(いつ) | 時間帯や季節を加える | 「夜明け」「冬の雪景色」 |

| Why(なぜ) | シーンの意図や雰囲気を伝える | 「温かい雰囲気で」「幻想的に」 |

| How(どのように) | 画風やスタイルを指定する | 「水彩画風」「コミック調」「写真風」 |

Geminiで生成した画像の保存・共有方法

生成した画像は、アプリやブラウザから直接ダウンロードして保存できます。形式は一般的にPNGやJPEGが利用可能で、SNSに投稿したり、ブログ記事やプレゼン資料に貼り付けて活用できます。さらに、Geminiには共有機能も備わっており、生成結果をそのままリンクとして家族や同僚に送ることも可能です。用途に応じて保存形式や共有方法を選ぶことで、効率的に活用できます。

Gemini画像生成の便利な使い方

Geminiの画像生成機能は、ただ「絵を描ける」というだけではなく、実際の生活や仕事のさまざまな場面で活用できるのが魅力です。特にコンテンツ制作や資料作成、学習サポートといったシーンでは、従来なら時間や専門スキルが必要だった作業を大幅に効率化できます。ここからは、具体的な利用シーンごとにGeminiをどのように役立てられるのかを見ていきましょう。

ブログやSNSのアイキャッチ作成

ブログ記事やSNS投稿に欠かせないのがアイキャッチ画像です。Geminiを使えば、記事のテーマや投稿内容に合わせたオリジナル画像を数分で生成できます。著作権フリーの画像を探す手間が省けるうえ、内容にぴったり合ったビジュアルを作れるため、視覚的な訴求力が高まります。特にSNSでは、独自性のある画像を使うことで他の投稿と差別化でき、クリック率の向上も期待できます。

プレゼン資料や企画書のイメージ生成

プレゼンや企画書において「伝わりやすいビジュアル」は強力な武器になります。Geminiで生成したイメージをスライドに取り入れることで、専門的なデザインソフトを使わずともプロ並みの資料を短時間で作成できます。たとえば「未来的なオフィスのイメージ」「子ども向け教材に合うイラスト」など、状況に応じたビジュアルを瞬時に用意できるのは大きなメリットです。

学習や趣味でのクリエイティブ利用

Geminiの画像生成は、学習や趣味の領域でも役立ちます。歴史の授業で「古代ローマの街並み」を再現したり、語学学習で「英語の単語カードに使えるイラスト」を作ったりと、教育効果を高める活用が可能です。また、趣味として自分の小説や詩に合う挿絵を作ったり、オリジナルキャラクターをデザインしたりするなど、創作活動の幅を広げるツールとしても人気です。

Geminiの画像生成と他のAIとの違い

Geminiの画像生成機能を理解したところで、次に気になるのは「他の代表的なAIと比べてどこが優れているのか」という点ではないでしょうか。現在、ChatGPT(DALL·E)、Stable Diffusion、Midjourneyといった競合サービスも広く利用されています。それぞれに強みと弱みがあり、目的に応じて最適な選択は変わります。ここからは、Geminiと他の主要AIを比較しながら、その違いを詳しく見ていきましょう。

GeminiとChatGPT(DALL·E)の違い

ChatGPTはOpenAIが提供する生成AIで、画像生成には統合された DALL·E を利用します。DALL·Eはイラストやアート的な表現に強く、細かいニュアンスのあるクリエイティブな出力が可能です。一方、GeminiはGoogleの技術基盤を活かしており、検索や翻訳で培われた情報処理能力と組み合わせやすい点が特徴です。ChatGPTは「自然な会話から生まれるアイデア」との相性が良く、Geminiは「検索・翻訳連携やGoogleサービスとの親和性」に優れています。

GeminiとStable Diffusionの違い

Stable Diffusionはオープンソースの画像生成AIで、自由度の高さが大きな強みです。ローカル環境に導入すれば、商用利用やモデルカスタマイズも可能で、生成の細かい制御を行いたいユーザーに向いています。一方、Geminiはクラウドベースで直感的に操作できるため、専門知識がなくてもすぐに利用できます。「高度にチューニングしたいならStable Diffusion」「シンプルに使いたいならGemini」と使い分けると良いでしょう。

GeminiとMidjourneyの違い

Midjourneyはアート寄りの高品質なビジュアル生成に定評があり、芸術的な表現や独特の作風を求めるユーザーに人気です。特に独創的なタッチや細部表現にこだわりたい場合にはMidjourneyが有利です。一方Geminiは、Googleアカウントさえあればすぐに使える利便性と、検索やGoogle Workspaceとの連携力が強みです。アート表現を重視するならMidjourney、日常利用やビジネス活用にはGeminiが適しています。

Geminiで画像生成を上手に活用するポイント

Geminiの画像生成は、ただ使うだけでも便利ですが、ちょっとした工夫を取り入れることで仕上がりの質や活用の幅が大きく変わります。プロンプトの書き方やスタイルの選び方、そして利用ルールの確認といったポイントを意識すれば、より実用的で安心して使えるようになります。ここからは、Geminiを効果的に使いこなすための具体的なコツを紹介していきましょう。

具体的かつ簡潔な指示を出す

Geminiの画像生成は、入力するプロンプト(指示文)の質によって仕上がりが大きく変わります。「犬がいる風景」よりも「夕暮れの公園で遊ぶ茶色の柴犬を水彩画風で」と具体的に書くことで、より理想に近い画像が生成されます。逆に条件を詰め込みすぎると処理が複雑になり、かえって不自然な結果が出ることもあるため、シンプルでわかりやすい表現を心がけるとよいでしょう。

用途に合わせた解像度やスタイルを選ぶ

生成した画像をどのように使うかによって、最適な解像度やスタイルを選ぶことが大切です。SNSの投稿用であれば軽量な解像度で十分ですが、印刷物やプレゼン資料に使う場合は高解像度の画像が必要です。また、写真風・イラスト風・コミック調などのスタイルを指定すれば、コンテンツの目的やターゲットに合った仕上がりを実現できます。

生成した画像の利用ルールを確認する

Geminiで作成した画像は非常に便利ですが、利用規約に基づいた正しい活用が欠かせません。無料版では商用利用が制限される場合があり、有料版でも用途によって制約が残るケースがあります。特に広告や販売に使う場合は事前に規約を確認し、トラブルを防ぐようにしましょう。安心して活用するためには、利用ルールを理解して守ることが必須です。

Geminiでの画像生成を理解してクリエイティブに活用しよう

Geminiは、Googleが開発したマルチモーダルAIとして、文章生成だけでなく画像生成にも対応できる点が大きな魅力です。無料版でも気軽に試せますが、より高品質な画像を求めるなら有料版を利用することで、解像度やスタイルの幅が広がります。

本記事では、Geminiの基本概要から画像生成の方法、活用シーン、他のAIとの違い、メリット・デメリット、そして効果的に使うためのコツまでを解説しました。特に、プロンプトを具体的に工夫することや、用途に応じた解像度・スタイルを選ぶこと、利用規約を確認して安心して活用することが重要です。

AIによる画像生成は、ブログやSNSのアイキャッチから教育・ビジネス活用まで、多様な場面でクリエイティブを加速させます。まずは無料版で手軽に試し、自分のニーズに合うかを体験してみましょう。Geminiをうまく活用することで、これまで以上に効率的で魅力的なコンテンツ制作が可能になります。

ーーー

Can Gemini Generate Images? How to Use It, Free vs Paid Plans, and Key Features Explained

業務改善・AI活用なら mayclass にご相談ください

Geminiを活用すれば、文章や画像といったコンテンツ制作を効率化できるだけでなく、業務全体の生産性も大きく向上させることが可能です。とはいえ、「自社ではどう使えば効果が出るのか」「AI導入をどの業務から始めるべきか」と悩む企業も少なくありません。

株式会社mayclassには、アカデミックな知識を持つAI専任アドバイザーが在籍しており、単なる操作サポートにとどまらず、成果につながる業務特化型のAI活用をご提案できます。

- 業務の可視化から効率化まで一気通貫でサポート

- マニュアル作成・教育・ナレッジ共有へのAI活用ノウハウ

- コンテンツ制作や情報整理を支援し、現場負担を軽減

「AIを使って業務を改善したい」「Geminiを活かした活用方法を知りたい」と思ったら、ぜひ一度ご相談ください。