現場では「毎日の売上データ入力」「定期的なメール送信」「レポート作成」など、定型作業に多くの時間が割かれています。こうした作業が積み重なることで、本来注力すべき業務に手が回らないという悩みを抱えている方も多いのではないでしょうか。

そこで注目されているのが、Google Apps Script(GAS)を活用した業務効率化です。GASはGoogle Workspaceの各種サービスと連携し、日々の業務を自動化できます。導入コストがかからず、現場に負担をかけずに業務プロセスを見直せるのも大きな魅力です。

本記事では、GASによる業務効率化の活用例や導入ステップ、注意点についてわかりやすく解説します。

Google Workspaceを日常的に使っている方向けに、Google Apps Script(GAS)で業務を自動化する方法を解説するガイドです。GASの基本から、スプレッドシート集計やメール送信、カレンダー連携、ドキュメント自動生成など具体的な活用例、導入ステップ、セキュリティを含む運用上の注意点までを整理。無料で始められるGASを活用し、定型作業の削減や属人化の解消を進めたい方に最適な内容です。

GASによる業務効率化とは?

GASを使った業務効率化は、日々の定型作業を短時間で処理し、業務全体の効率を底上げする取り組みです。

メール送信やスプレッドシート入力といった単純作業を自動化することで、人の手を介さずに正確でスピーディーな処理ができるようになります。

ここでは、GASの概要と業務効率化に役立つ理由を解説します。

GASとは

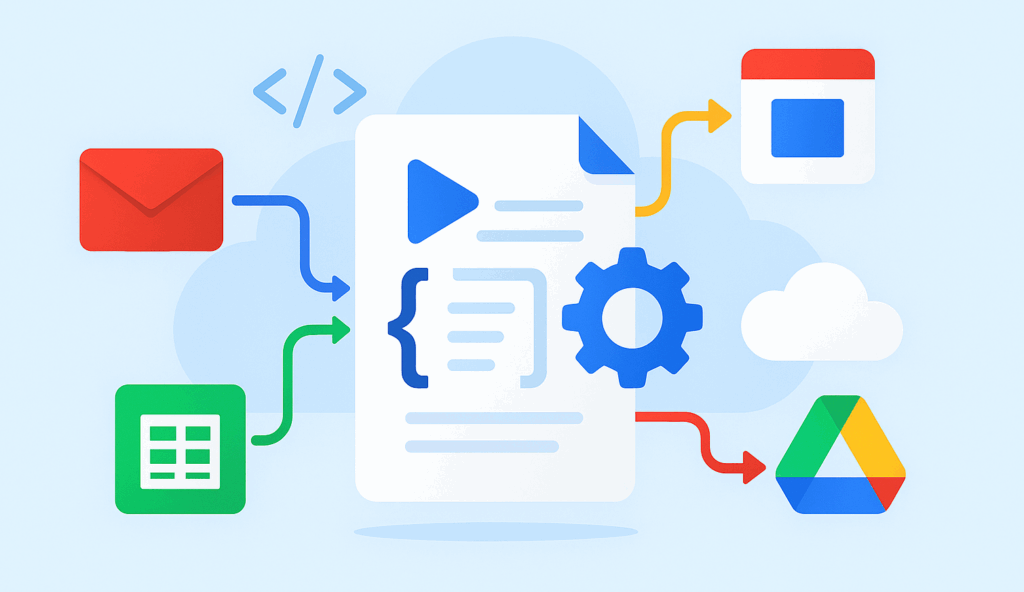

Google Apps Script(GAS)は、Googleが開発したクラウドベースのJavaScriptプラットフォームです。

Gmail、Googleスプレッドシート、Googleドキュメント、Googleカレンダーといった馴染みのあるGoogle Workspaceアプリケーションと連携し、日常業務の自動化やカスタマイズを手軽に実現できます。

GASの大きな特徴は、プログラミング知識がそれほど豊富でない初心者でも、比較的簡単に業務自動化を実現できる点です。JavaScriptベースの言語を使用しており、Webブラウザ上でコードを記述・実行できるため、特別なソフトウェアのインストールも不要です。

さらに、GASはサーバーレス環境で動作するため、インフラの管理や保守を行う必要がありません。作成したスクリプトはGoogleのクラウドで安定稼働し、設定次第で24時間365日自動で処理を走らせることもできます。

なぜ業務効率化に役立つのか

GASが業務効率化に役立つ理由は、大きく分けて次の4つです。

Googleサービスとの深い統合

Gmailやスプレッドシート、カレンダーなどのGoogleサービスと密接に連携できるのがGASの強みです。

たとえば、受信したメールの内容を自動でスプレッドシートに転記し、条件に応じてカレンダーに予定を追加するといった一連の処理も、まとめて自動化できます。手作業では手間がかかる業務も、GASを使えばスムーズに連携・処理できるようになります

時間ベーストリガーによる完全自動化

GASでは、特定の時刻や一定の間隔でスクリプトを自動的に実行する「時間トリガー」を設定できます。

たとえば、毎朝9時にレポートを生成して関係者へメール送信したり、毎月末に売上データを集計したりといった定型業務を、すべて人手を介さず自動で行えるようになります。

イベントドリブンな処理

スプレッドシートの編集やGoogleフォームへの回答、Gmailの受信など、特定のイベントをきっかけにスクリプトを実行することも可能です。

リアルタイムでの業務対応ができるようになり、情報の更新や通知を即座に反映できます。

外部サービスとのAPI連携

GASはREST APIやWebhookを通じて、Google Workspace以外の外部サービスとも柔軟に連携できます。

たとえば、CRMシステムとのデータ連携やSNSへの自動投稿、チャットツールへの通知など、他ツールを組み合わせた業務自動化も実現可能です。

社内外のさまざまなツールを一元管理したい場合にも有効です。

GASを使うメリット

GGASを導入することで、単純作業の短縮にとどまらず業務の属人化を防いだり、作業品質を安定させたりと、さまざまな効果が期待できます。さらに、外部ツールの導入や人件費の削減といったコスト面でのメリットも見込めます。

ここでは、GASによる業務効率化で得られる代表的な4つのメリットを解説していきます。

繰り返し作業の自動化で時短

GASを活用することで得られるメリットの一つが、日常的に繰り返される定型業務の自動化による大幅な時短です。

例えば、以下のような業務を自動化できます。

- 売上データや在庫数の入力作業

- 複数シートのデータ集約と整形

- 定例レポートの作成と送付

- 確認メールやリマインドの自動送信

- フォーム入力内容の自動反映と整理

「人がやらなくてもよい作業」から自動化することで、担当者はより重要な業務に集中できる環境が整います。

属人化防止と業務の標準化

GASを活用した業務効率化は特定の担当者に依存した業務を減らし、組織全体の業務品質を安定させる効果があります。

スクリプトによって業務フローを可視化・標準化することで、これまで担当者の経験や勘に頼っていた作業も、誰でも同じルールで処理できるようになります。

顧客の分類や案件の優先順位づけも、共通のロジックで自動化されるため、対応者ごとの判断にばらつきが出ることもありません。

また、引き継ぎ時のリスク軽減にもつながります。担当者が異動や退職をしても、後任者はスクリプトを確認するだけで業務内容を把握できます。

さらに、作業品質の均一化もGASのメリットです。入力フォーマットや計算方法を統一することで、誰が作業しても同じ結果が得られる仕組みを構築でき、ミスや手戻りのリスクも大幅に軽減されます。

人的ミスの削減と精度向上

手作業の業務では、どうしてもヒューマンエラーが避けられません。しかし、GASを活用することで作業ミスや処理漏れを大幅に減らし、業務の精度を向上させることができます。

たとえば、以下のような場面でGASが役立ちます。

- 数値処理の自動化で計算ミスを防止

- データ入力ミスのチェック機能

- ルールに基づいた処理で一貫性を確保

- リマインド通知による処理漏れ防止

GASは「正確さ」や「抜け漏れ防止」が求められる業務にも便利なツールです。

無料で導入できるコストメリット

GASは基本的に無料で使えるため、中小企業や個人事業主でも気軽に導入しやすいのが魅力です。

Googleアカウントさえあれば、特別な初期費用もかからず、すぐに利用を開始できます。従来のRPAツールや専用システムのように多額の投資が必要ない点は、大きなメリットといえるでしょう。

また、運用・維持にかかるコストも抑えられます。サーバーの保守やセキュリティ対策はGoogle側で行ってくれるため、自社で専用のインフラを整える必要がなく、運用面の負担を軽減できます。

さらに、GASはスモールスタートにも適しています。最初は単純な自動化から始めて効果を検証しながら、段階的に適用範囲を広げていくことが可能です。

無料で導入できるにもかかわらず、人件費の削減や作業時間の短縮といった成果が期待できることから、GASは費用対効果の高い業務効率化ツールといえるでしょう。

GASによる業務効率化の活用シーン

GASを取り入れると、スプレッドシートやメール、カレンダー、ドキュメントなど日常的に使うGoogleサービスをまとめて自動化できます。

ここでは、代表的な活用シーンを5つ紹介します。

スプレッドシートの自動入力・集計

GASを使ったスプレッドシートの自動化は導入のハードルが低く、効果を実感しやすい活用方法です。

たとえば、売上データの自動集計では、複数の店舗や営業担当から寄せられる報告を一括で取りまとめ、リアルタイムにグラフやピボットで可視化できます。POSシステムからCSVデータを自動で取得し、必要な数値を常に最新の状態で表示することで、常に最新の情報をもとに経営判断を下せるようになります。

在庫管理においても、入出荷や返品の情報をスプレッドシートへ自動反映することで、在庫数の把握ミスや更新漏れを防げます。さらに、在庫が一定数を下回った際に自動でアラートを出す仕組みを組み込めば、在庫切れのリスクも軽減できます。

このほか、顧客情報の更新や経費精算の集計処理なども自動化することで、スプレッドシートは単なる表計算ツールを超え、業務全体を支えるデータ管理の基盤として活用できるようになります。

Gmailの自動送信・返信管理

日々の業務において欠かせないメール対応ですが、定型的な内容が多く、思いのほか時間を取られてしまうものです。こうした繰り返し業務も、GASを活用すれば効率的に自動化できます。

顧客への定期連絡や社内報告、レポートの送信といった定型メールは、あらかじめ送信条件を設定しておけば、決まったタイミングで自動的に配信されるようにできます。

また、問い合わせメールの自動対応では、受信内容に応じてカテゴリ分けし、テンプレートによる初回返信を即座に送信することが可能です。

さらに、注文メールや請求書メールの内容から必要な情報を抽出してスプレッドシートに記録したり、添付ファイルをGoogleドライブに保存するといった作業も自動で行えます。人の手を介さずに一連の処理が完結するため、作業ミスの削減と業務負担の軽減につながります。

Googleカレンダー連携によるリマインド

カレンダーによるスケジュール管理と実際の業務プロセスを連携させることで、予定と作業の流れをよりスムーズにつなげることができます。

会議前の資料準備を自動化すれば、カレンダーに登録された予定をもとに必要な資料を自動で収集してスタッフに配布できます。議事録のテンプレート作成や最新データの共有も自動化できるため、会議準備の負担を大幅に減らせます。

また、プロジェクトの進捗管理では、マイルストーンや締切日をカレンダーに設定し、期日が近づいたタイミングや遅延の兆候が見られた場合に関係者へ通知する仕組みも構築可能です。

さらに、定期的な業務リマインドや顧客フォローアップの自動通知もできるため、対応漏れを防ぎながら業務の抜けをなくす運用が可能になります。

ドキュメントやスライドの自動生成

文書や資料作成は時間がかかる業務の代表例ですが、GASを使えば大幅に効率化できます。

レポート自動生成では、スプレッドシートのデータをテンプレートに差し込み、表やグラフを組み込んだ完成度の高い資料を自動で作成可能です。

契約書や提案書の作成も、顧客情報や価格情報をデータベースから取得し、テンプレートに反映させることで、大量の文書を一括で仕上げられます。

さらに、定期的なプレゼン資料の自動更新にも対応しており、毎月の数字やグラフを最新のものに差し替える作業を自動化できます。

顧客ごとのレポートや評価シートといった個別対応が必要な資料もまとめて一括出力できるため、大きな時短効果が期待できるでしょう。

外部サービスとのデータ連携(API活用)

GASの大きな魅力は、Google Workspace内の自動化にとどまらず、外部サービスと柔軟に連携できる点にあります。APIを通じてさまざまなツールと連携することで、業務効率化の幅が一気に広がります。

たとえば、次のような活用が可能です。

| 活用シーン(連携対象) | できること | 得られる効果・メリット |

| CRM | ・Salesforceやkintoneなどのツールとデータを同期させる・フォームで取得したリード情報を自動で登録する仕組みを構築する | ・営業初動を迅速化できる・入力漏れや重複を防止できる |

| チャットツール | ・SlackやTeamsにアラートを通知する・進捗報告や異常検知など、重要情報をチーム全体で共有する | ・情報伝達の即時化ができる・対応漏れのリスクを低減できる |

| ECサイト | ・注文内容や在庫数をリアルタイムで更新する・複数の販売チャネルの売上を一元管理する | ・在庫状況の正確性を高められる・チャネルごとの集計作業を効率化できる |

| 会計システム | ・仕訳データの作成や請求書の発行を自動化する・銀行APIと組み合わせ、入金確認や消込作業を効率化する | ・経理業務を効率化できる・人的ミスの防止につながる |

| SNS運用 | ・記事の公開と同時にSNSへ投稿する・いいね数やシェア数を集計してレポートを作成する | ・投稿作業を省力化できる・SNS効果の可視化が進む |

GASは社内外のシステムやサービスと連動することで、単なる自動化ツールを超えた、業務全体の最適化プラットフォームとして活用できます。

GAS導入のステップ

GASを使った業務効率化を進めるには、いきなり複雑なスクリプトを作るのではなく、段階的に進めることが大切です。

ここでは、導入から実践、チーム運用までの基本ステップを4段階で紹介します。

GAS導入ステップ①Googleアカウントの準備

GASを使い始めるにあたって、まずはGoogleアカウントの準備が必要です。

個人での利用であれば無料のGoogleアカウントでも十分活用できますが、組織的に業務効率化を進めたい場合は、Google Workspaceのビジネスアカウントの利用をおすすめします。

ビジネスアカウントであれば、独自ドメインのメールアドレスや高度なセキュリティ機能、管理者による一元的なユーザー管理など、企業利用に適した環境が整っています。

あわせて、権限設定やセキュリティポリシーを整えておくことも重要です。GASはGmailやGoogleドライブ、スプレッドシートなどのサービスにアクセスするため、必要最小限の権限に絞り、情報漏えいを防ぐ体制を整えましょう。

GAS導入ステップ②スクリプトエディタの基本操作

アカウントや環境の準備が整ったら、次は実際にコードを記述します。

GASを活用して業務を効率化するには、まずスクリプトエディタの基本的な使い方に慣れるところから始めましょう。

Googleスプレッドシート上から「拡張機能」→「Apps Script」を選ぶと、シートに紐づいたスクリプトを作成できます。

スクリプトエディタには、自動補完機能や構文チェック、デバッグツール、ログ出力といった便利な機能が備わっており、プログラミング初心者でも比較的取り組みやすい環境です。

GAS導入ステップ③サンプルコードを利用して小さく始める

基本操作に慣れたら、小さな自動化から実際に試してみることが大切です。

GASを使った業務効率化を学ぶうえで効果的なのは、サンプルコードを活用して、身近な業務から着手することです。

たとえば、次のような処理から始めるのがおすすめです。

- スプレッドシートの特定セルに現在の日時を自動入力する

- シートの内容をもとにメールを自動送信する

こうした小さな成功体験を積み重ねることで、徐々に応用的な活用方法も身についてきます。

また、トリガー機能を設定して「毎朝9時にレポートを送信する」など、実際の業務に直結する処理を試してみると効果を実感しやすいでしょう。

GAS導入ステップ④チームで共有・運用する方法

個人での自動化に慣れてきたら、チーム単位での活用にステップアップして業務効率化の効果を広めましょう。

GASのスクリプトはGoogleドライブ上で共有できるため、複数人で同じ処理を共用することが可能です。共有する際はアクセス権限を適切に設定することで、セキュリティを保ちながら、効率化の仕組みをチーム全体に展開できます。

また、エラー発生時の対応方法やメンテナンス手順を事前に整備しておくと、運用が安定します。更新履歴の管理やコードのバージョン管理体制を整えておくと、万が一担当者が変わってもスムーズな引き継ぎが可能です。

GASは段階的に導入することで無理なく業務効率化を進められ、個人から組織全体まで幅広く活用できます。

GAS導入時の注意点

GASを使った業務効率化は手軽に始められる一方で、導入後の運用に注意しなければ思わぬトラブルにつながることもあります。特にセキュリティやエラー対応、利用範囲が拡大したときの運用方法はあらかじめ考えておくことが重要です。

ここからは、GAS導入時の注意点を3つ解説します。

セキュリティ・権限管理の重要性

GASを業務に導入するうえで、セキュリティ対策と権限管理の徹底は欠かせません。

GASはGmailやスプレッドシート、カレンダーなどのGoogleサービスに直接アクセスできるため、スクリプトに付与する権限は必要最小限に抑えるのが基本です。

たとえば、スプレッドシートの操作だけが目的であれば、Gmailやカレンダーへのアクセス権は不要です。定期的に権限を見直し、不要なアクセス権は削除する運用体制を整えておくと安心です。

また、APIキーやパスワードなどの機密情報をコード内に直接記述するのは避けるべきです。代わりに、GASの「プロパティサービス」を活用して安全に保存することで、情報漏えいのリスクを大きく下げられます。

さらに、ログ出力の際に機密情報が表示されないようにするなど、細やかな配慮も重要です。

セキュリティ対策が万全であってこそ、GASによる業務効率化を安心して継続的に運用することができます。

エラー対応・メンテナンスの工夫

GASを継続的に活用していくためには、運用中のエラー対応や定期的なメンテナンスにも目を向ける必要があります。

GASは、ネットワークの不調や外部サービスの仕様変更などにより、予期しないエラーが発生する可能性があります。

そのため、エラーが起きても処理が完全に停止しないよう、あらかじめ対策を組み込んでおくことが重要です。

たとえば、一時的な通信エラーが発生した場合には自動で再実行させる、データ形式が想定と異なる場合にはその処理だけスキップするなど、状況に応じた対応を準備しておきましょう。

また、処理件数やエラー回数を記録し、定期的にログを確認する体制を整えると不具合の早期発見につながります。

月ごとにログを見直し、四半期ごとにコードを点検といったメンテナンスのルールを事前に定めておくと、GASの運用をより安定させることができます。

大規模運用ではRPAや外部ツールとの併用も検討

GASでの自動化が軌道に乗り、対象業務が増えてきた場合は、他の自動化ツールとの使い分けも視野に入れましょう。

GASはGoogleサービス間の連携や軽量なスクリプト処理に強みがありますが、デスクトップアプリの操作や複雑な画面操作を伴う業務には、RPAツールの方が適しています。

たとえば、RPAで取得したデータをGASで整形・メール送信するなど、役割を分けて活用するのが効果的です。

さらに、ZapierやPower Automateなどのワークフロー自動化ツールと組み合わせれば、複数システムにまたがるフローも自動化できます。AWS LambdaやGoogle Cloud Functionsといったクラウドサービスと併用すれば、大量データや高度な分析処理を外部に任せ、GASでまとめて可視化するといった運用も可能です。

GAS単体にこだわらず、RPAや外部サービスと組み合わせることで、より幅広い業務効率化を実現できるでしょう。

業務効率化ツールについては業務効率化ツールの比較ガイド!おすすめツールと導入ポイントの完全ガイドでも詳しくご紹介しています。併せてご覧ください。

GASによる業務効率化の可能性

GASを活用すれば、日々の定型業務であるデータ入力やメール送信の自動化はもちろん、チーム全体の業務の標準化や属人化の防止、外部サービスとの連携まで、様々な効果が期待できます。

無料で導入できる手軽さに加え、スモールスタートから段階的に拡張していける柔軟性も大きな魅力です。導入コストを抑えながら、組織の成長に合わせてシステムを発展させていくことができるため、小規模な企業やスタートアップでも始めやすいでしょう。

まずは身近にある小さな繰り返し業務から自動化を始めて、GASの効果を実感してみてください。

ツール活用と業務改善を同時に進める意義

いくら高機能なツールを導入しても、業務フローそのものにムダや非効率が残っていれば、期待した成果は得られません。承認プロセスの見直しやマニュアル整備といった業務改善を同時に進めることで、初めてツールの力が最大限に発揮され、継続的な効果へとつながります。業務効率化を成功させるためには、「ツール導入」と「業務改善」の両方をバランスよく推進することが欠かせません。

業務効率化ツールは入れるだけで終わりではなく、運用を根づかせるための仕組みづくりと組み合わせてこそ成果が出ます。

「最適なツール選びを相談したい」「導入後の定着まで伴走してほしい」――そんなお悩みをお持ちの方は、ぜひ一度mayclassにご相談ください。

私たちは業務改善の専門家として、現状分析からツール選定、定着支援まで一貫してサポートいたします。

ーーー

What Is Work Efficiency with Google Apps Script (GAS)? Benefits, Use Cases, and Setup Steps

▼下記記事もおすすめ▼

【図解でわかる】生産性向上と業務効率化の違いとは?意味・目的・施策を徹底比較!