「人手不足で業務が回らない」「非効率な作業が多く、現場が疲弊している」「改善したいが、どこから手をつけるべきかわからない」こうした悩みを抱える企業がいま注目しているのが業務改善コンサルの活用です。近年、業務効率化を目的に外部のコンサルティング会社へ支援を依頼するケースが増加しています。しかし、「業務改善コンサルって何をしてくれるの?」「どんな効果があるの?」「どう選べば失敗しないの?」といった疑問や不安を持つ方も多いのではないでしょうか。

本記事では「業務改善コンサルとは何か?」という基本から、支援内容、選び方のポイントを網羅的に解説します。さらに、「業務改善」と「業務効率化」の違いや、属人化の解消・自動化・標準化など、コンサルの導入によって得られる具体的なメリットもご紹介します。自社に合ったコンサル選びと業務改善の進め方を知り、継続的に成果を生み出す仕組み化を目指しましょう。

人手不足・非効率・属人化に悩む企業が注目する「業務改善コンサル」。外部視点で業務のムダを可視化し、改善策の立案から標準化・定着まで伴走する専門家です。業務改善と効率化の違い、コンサル導入のメリット(属人化解消・自動化・意識改革など)、そして失敗しない選び方まで網羅的に解説する記事です。

業務改善コンサルとは?その役割と必要性

業務改善コンサルとは、企業の非効率な業務プロセスを見直し、業務効率化や生産性向上を実現する専門家です。単なるアドバイスに留まらず、現状の課題分析から改善施策の立案、仕組み化・定着支援までを一貫して行うのが特徴です。

社内にいると見えにくい業務のムダや重複、属人化といった課題を第三者の視点から客観的に洗い出し、改善の方向性を明確に示してくれます。特に、業務の複雑化・多様化が進む現代において、企業が持続的に成長するためには、業務の見える化と最適化が不可欠です。

また、現場の声をヒアリングしながら経営層と現場の橋渡しをする役割も担っており、企業全体としての改善活動をスムーズに進めることが可能になります。まずは、業務改善と業務効率化の違いについて整理し、業務改善コンサルの本質をより深く理解していきましょう。

業務改善コンサルの支援テーマとして特に多いのが「属人化の解消」です。属人化は放置すると大きなリスクとなり、組織の成長を妨げます。属人化の意味やリスク、解消方法については「【2025年版】属人化とは?意味やリスク、ツールを使った解消方法を徹底解説」で詳しく解説しています。

業務改善と業務効率化の違いとは

「業務改善」と「業務効率化」はよく似た言葉ですが、その意味合いには明確な違いがあります。

- 業務効率化:現状の業務プロセスをよりスムーズに、ムダを省いて効率よく行うことを指します。たとえば、作業時間の短縮やツール導入による自動化などが該当します。

- 業務改善:業務全体を見直し、そもそものやり方を変えたり、体制やルールそのものを再設計したりする、より抜本的な取り組みです。

つまり、業務効率化は業務改善の一部であり、改善の中に効率化が含まれるという関係性です。小手先の時短ではなく、根本的な課題の発見と変革が求められる場面では、業務改善の視点が不可欠になります。

参考:業務改善とは?意味・手法・成功のポイントをわかりやすく解説

なぜ外部の業務改善コンサルが必要とされるのか

多くの企業が業務を「改善したい」と考えていても、実際には現場が忙しくて手が回らなかったり、自社内では当たり前になっている非効率に気づけなかったりと、改善が進まない現実があります。

そこで有効なのが、第三者の視点を持つ「業務改善コンサル」の存在です。

- 客観的な立場から、現状の課題を正確に洗い出せる

- 他社での成功事例やノウハウをもとに、最適な改善策を提案できる

- 現場との対話を通じて、実行可能性の高い改善プランを設計できる

このように、社内だけでは見えづらい「改善のチャンス」を発見し、実現可能な施策へと導くのが業務改善コンサルの大きな役割です。

業務改善コンサルが提供する3つの価値

業務改善コンサルは、単に「業務を効率化するためのアドバイス」を提供するだけではありません。企業にとって本質的な価値をもたらす3つの側面があります。

1. 客観的な視点による課題発見力

社内の人間では見落としがちな非効率や無駄、属人化されたプロセスなどを、外部の中立的な立場から客観的に分析し、根本原因を洗い出します。特定の部署や人に遠慮せず、全体最適の観点から改善点を指摘できるのは、外部の業務改善コンサルならではの強みです。

参考:業務の洗い出し方を徹底解説!効率化につながる手順と業務分解図の活用法

2. 業務効率化のノウハウとベストプラクティスの提供

業務改善コンサルは、複数業種・業界での支援経験から得た豊富なノウハウを活かし、自社にとって最適な改善手法を提案します。テンプレートの活用やKPI設計支援、デジタルツールの導入など、具体的かつ再現性のある施策に落とし込めるのが特徴です。

3. 実行・定着までを支援する推進力

施策の提案だけで終わるのではなく、現場への浸透や運用定着まで伴走することが、信頼できる業務改善コンサルの最大の価値です。関係者との対話を重ねながら、実行プロセスを設計し、改善サイクル(PDCA)を回すところまで支援することで、改善が一時的なものにならず、組織に根付く仕組みとなります。

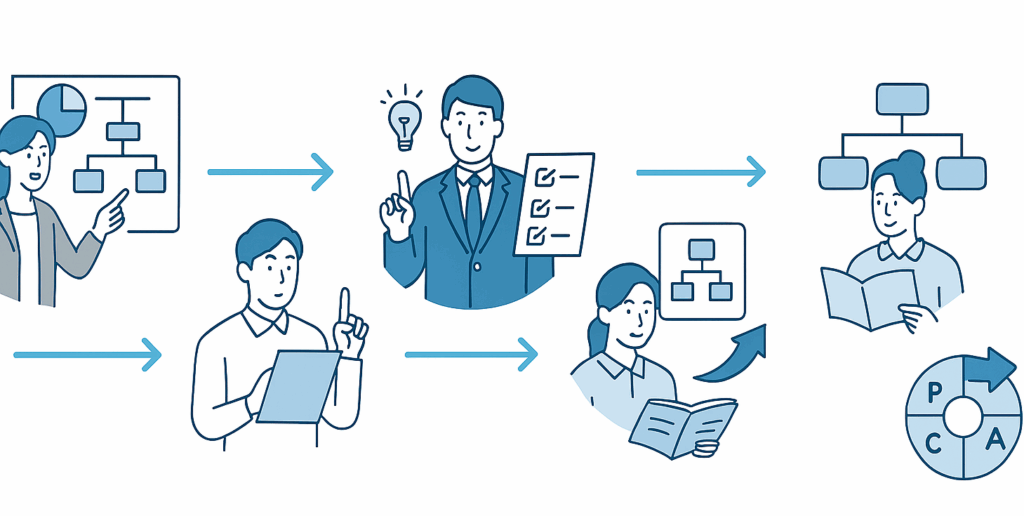

業務改善コンサルの支援内容とプロセス

業務改善コンサルは、現場の課題をただ指摘するだけでなく、実行可能な改善策を設計し、組織に定着させるところまでを支援します。その支援プロセスは大きく5段階に分かれており、それぞれが密接に連携することで、継続的な業務効率化が可能になります。ここでは、その主なステップと内容について詳しく解説します。

業務の現状分析と業務フローの可視化

最初のステップは、業務の現状を正しく把握することです。

属人化している業務や非効率なプロセスを洗い出すためには、「業務を見える化」することが欠かせません。

具体的には、以下のような手法を用います。

- 業務ヒアリング・観察調査:現場担当者に対して業務内容や課題をヒアリングし、実際の作業の流れを観察することで、実態を把握します。

- 業務棚卸し:すべての業務を洗い出し、作業内容、頻度、工数などを一覧化します。

- 業務フロー図の作成:作業の流れを図式化することで、どこに無駄や重複、属人化があるかを一目で確認できます。

このフェーズで重要なのは、「あるべき姿」とのギャップを客観的に把握することです。

また、業務フローの可視化は、社内での共通理解を得るうえでも非常に有効であり、改善活動の出発点となります。

業務効率化につながる課題抽出と優先順位付け

現状を可視化したあとは、具体的な課題の抽出と、対応の優先順位を決めるフェーズに入ります。ただ単に「非効率そう」「ムダがありそう」といった印象で判断するのではなく、客観的な指標や影響度に基づいて整理することが重要です。

主なステップは以下の通りです。

- 非効率の原因を深掘り

業務フロー図やヒアリング結果をもとに、なぜその業務が時間や手間を要しているのかを分析します(例:入力作業の重複、情報の属人化など)。 - インパクトと実行難易度でマッピング

「業務に与える影響(効果)」と「改善のしやすさ(コスト・リソース)」の2軸で課題をマトリクス化し、対応の優先度を明確にします。 - 「やるべきこと」と「今はやらないこと」を切り分ける

すべての課題に手を出すのではなく、まずは改善効果の高い業務から着手することで、早期の成果と社内理解が得られます。

このプロセスを丁寧に行うことで、「成果が出る業務改善」を狙い撃ちでき、現場の納得感とスピード感を両立した進行が可能になります。

業務改善施策の立案とKPI設計

抽出した課題と優先順位に基づき、具体的な改善施策を立案します。

この段階では、「何をどう変えるのか」「どのような状態を目指すのか」を明文化し、誰が見ても実行できる形に落とし込むことが求められます。

特に重要なのが、改善の効果を測るKPI(重要業績評価指標)を設定することです。

業務改善施策の例

- 二重入力を排除するため、システム間の連携を自動化する

- 顧客対応フローを標準化し、応対時間を15%短縮する

- 情報共有のタイムラグを解消するために、進捗管理ツールを導入する

KPI設計のポイント

- 数値で測定できる指標にする

例:「作業時間を月10時間削減」「誤入力件数を月5件以下に抑える」 - 業務目標との紐づけを明確にする

例:「ミス削減=顧客満足度向上」「工数削減=残業削減と人件費抑制」 - 関係者全員が把握できる指標にする

現場担当者・マネージャー・経営層が同じ数字で進捗を確認できると、改善活動がブレずに進みます。

KPIを設けることで、業務改善が「やりっぱなし」にならず、成果を可視化しながら進められます。

標準化・マニュアル整備による業務効率化の仕組み化

業務改善の効果を一時的なものにしないためには、「標準化」と「マニュアル整備」が欠かせません。改善施策をルールとして定着させ、誰が行っても同じ成果が出る状態をつくることで、業務効率化は“仕組み”として機能し始めます。

標準化とは何か?

標準化とは、「最も効率的で効果的なやり方」をルール化し、業務のばらつきをなくすことを指します。個人の経験や感覚に頼らず、全員が同じやり方で業務を進めることで、品質の安定・スピードの向上・教育コストの削減が実現します。

例:

- 顧客対応メールのテンプレート化

- 営業資料の作成フォーマット統一

- 月次レポートの作成手順の明文化

マニュアル整備のポイント

マニュアルは、標準化された業務を「誰でも再現できる形」に落とし込んだものです。

特に次のようなポイントを意識することで、現場で実際に使われるマニュアルになります。

- 手順を一つずつ明記し、「誰が・何を・どうするか」を明確に記載する

- スクリーンショットや図解を使い、直感的に理解できる構成にする

- 曖昧な表現(例:「なるべく」「適宜」など)は避け、具体的な指示に置き換える

標準化とマニュアル整備によって、業務改善は一時的な取り組みではなく、持続可能な仕組みとして社内に根付いていきます。

改善後の定着支援とPDCAサイクルの構築

業務改善の成果は「施策を打つこと」そのものではなく、それが現場に定着し、継続的に機能し続けることではじめて真の効果を発揮します。そのためには、改善後の「定着支援」と「PDCAサイクルの構築」が不可欠です。

なぜ定着支援が重要なのか?

いくら優れた改善施策でも、現場に浸透しなければ意味がありません。よくある失敗として、「改善案を導入したものの、数ヶ月後には元の状態に戻ってしまった」というケースがあります。これを防ぐには、改善後のフォローアップが重要です。

定着支援で行うべき主な施策は以下の通りです。

- 研修やOJTを通じた習熟度の底上げ

- マニュアルや手順書の更新と再周知

- 成果指標のモニタリングとフィードバック体制の整備

PDCAサイクルで継続的な改善を回す

業務改善は一度きりではなく、「改善→運用→評価→再改善」を繰り返すことが理想です。

この循環を回すフレームワークが、PDCA(Plan-Do-Check-Act)サイクルです。

- Plan(計画):業務課題の特定と改善案の立案

- Do(実行):改善策の実施

- Check(評価):KPIなどの指標で成果を確認

- Act(改善):結果に基づき次の施策に反映

このサイクルを仕組みとして運用することで、改善活動を一過性ではなく、企業文化として根づかせることが可能になります。

業務改善コンサル導入による業務効率化のメリット

業務改善コンサルの導入は、単なる業務の見直しにとどまりません。業務の標準化、プロセスの最適化、そして社員一人ひとりの意識改革まで含めた「組織全体の変革」をもたらします。とくに属人化の解消や、無駄な作業の削減、意識の醸成など、現場に根差した支援が大きな成果へとつながります。ここでは、コンサル導入によって得られる具体的なメリットを4つの視点から解説します。

業務の属人化を排除し、誰でもできる状態に

属人化された業務は、担当者が不在になるだけで業務が停滞したり、品質がばらついたりするリスクがあります。

業務改善コンサルは、業務フローの標準化やマニュアル整備を通じて、「誰でもできる業務」に変えることを支援します。結果として、業務の引き継ぎや教育もスムーズになり、組織全体の安定性が高まります。

非効率な作業の削減と自動化の提案

アナログ作業や二重入力、過剰な確認業務など、目に見えにくい「ムダな業務」は、日々の生産性を大きく低下させます。

コンサルタントは業務プロセスを細かく分析し、削減・簡略化・自動化の余地を発見。RPAやクラウドツールなどの導入を含め、具体的な効率化プランを提案します。

社員の意識改革と業務への主体的な関わりの促進

改善は、仕組みだけでなく「人の意識」も変えていくことが重要です。

業務改善コンサルは、現場ヒアリングやワークショップなどを通じて、社員が自分ごととして改善に関われるよう促します。こうした働きかけが、社員の主体性や業務への責任感を高め、現場発の改善文化を育てます。

業務効率化による人件費削減とサービス品質の向上

業務効率化により、同じ成果をより少ないリソースで実現できるようになります。

これにより、コスト削減と人員の再配置が可能になり、戦略部門へのリソース集中など、新たな価値創出にもつながります。さらに、顧客対応のスピードや正確性が向上し、サービス品質全体の底上げにも寄与します。

業務改善コンサルの選び方!失敗しない5つのチェックポイント

業務改善コンサルを導入すれば必ず成果が出るとは限りません。選定を誤ると、現場とのミスマッチや期待外れの提案により、時間とコストを浪費する結果にもなりかねません。だからこそ、パートナー選びは慎重に行うべきです。ここでは、失敗を避け、成果につながるコンサルを見極めるために押さえておきたい5つのポイントをご紹介します。

業務効率化の実績・導入事例が豊富か

これまでの改善実績が豊富なコンサルタントは、多様な業界や課題に対応できる知見を持っています。導入前には、具体的な事例やKPI改善の実績を確認し、自社と類似する課題に対応できるかを見極めましょう。

自社業種・業務フローへの理解が深いか

業種によって業務の特性は大きく異なります。

たとえば、製造業では工程改善が中心になり、医療業界では法規制や専門用語への理解も必要です。自社の業界構造や業務フローを的確に把握できるコンサルを選ぶことが、成果の質を左右します。

改善提案だけでなく実行・運用支援まで対応しているか

「改善提案だけ」で終わる支援では、現場への定着や効果測定が不十分になりがちです。

業務改善コンサルは、実行支援や定着サポートまで行う“伴走型”であることが理想です。施策の導入から、現場での定着、PDCA運用まで一貫して支援してくれるか確認しましょう。

特定ツールに依存せず、柔軟な提案が可能か

一部のコンサルは、特定のソフトやツールの導入を前提とした提案を行う場合があります。

重要なのは、ツールありきではなく、課題に応じて最適な方法を選べる柔軟性です。ツール提案がある場合も、必ず複数案を提示し、導入判断を委ねてくれるパートナーを選びましょう。

現場とのコミュニケーション力があるか

改善が成功するかどうかは、「現場の協力」を得られるかにかかっています。

現場から信頼され、意見を引き出すファシリテーション力、対話力があるかは、ヒアリング対応時の姿勢や提案の仕方から判断できます。単なる理論ではなく、現場に寄り添う姿勢のあるコンサルを選ぶことが重要です。

業務改善コンサルで業務効率化を仕組みにする

業務改善は一過性の対応では意味がありません。重要なのは、改善が継続的に行われ、組織全体に定着していく「仕組み」を築くことです。そのためには、単なるツール導入やルール整備にとどまらず、現場の納得感や実行力を高める工夫が欠かせません。この章では、業務改善を“続けられるもの”にするために、業務改善コンサルがどのように貢献できるかを解説します。

一時的な業務改善ではなく、持続可能な仕組みづくりへ

本質的な業務改善とは、一時的な成果ではなく、「続けられる仕組み」をつくることです。

業務改善コンサルは、その仕組みをつくるプロセスを支援し、属人化の解消や自走可能な組織文化を築く土台となります。

業務効率化の加速には、現場視点と外部知見の融合が鍵

現場の課題感と、外部の専門的な視点を組み合わせることで、効率化のスピードと質が飛躍的に高まります。内部だけでは気づけなかった非効率や、定着しなかった改善策も、第三者の知見を活用することで再構築できます。

業務改善と業務効率化を本気で実現したい企業様へ

mayclassでは、業務の可視化から仕組み化、定着支援まで、現場に寄り添った形でトータルにサポートしています。ご相談は無料です。業務効率化や属人化の解消にお悩みの方は、ぜひ一度お問い合わせください。

▼こちらの記事もおすすめ▼

業務効率化は“数値化”から始まる!成果を見える化する方法と実践ステップ