農業の現場では、天候や生育状況によって作業内容が変わりやすく、人によって手順がバラつくこともめずらしくありません。特に繁忙期や新人が増える時期には、「作業する人が属人化している」「ミスが繰り返される」といった課題が起きやすくなります。

こうした状況を安定させるには、現場に合ったマニュアルを整え、日常の作業に自然と組み込む仕組みづくりが欠かせません。

そこで重要になるのが、紙・動画・スマホを組み合わせて、誰でも必要なときに確認できる「ハイブリッド型」の運用方法です。

本記事では、農業現場でマニュアルが必要とされる理由から、紙・動画・スマホを使った具体的な運用方法、そして実際の活用例までをわかりやすく整理します。現場の属人化や作業のバラつきに悩む方はぜひ参考にしてください。

農業の現場で「作業のバラつき」や「新人指導の負担」を減らしたい方に向けた、マニュアル運用に特化したまとめ記事です。紙掲示・動画・スマホを組み合わせた“ハイブリッド運用”のコツを中心に、見やすい形への工夫、QRコード連携、共有フォルダでの一元管理、更新の伝え方など、現場で“使われ続ける”ためのポイントをシンプルに紹介。今日から実践できる運用の工夫が分かる内容です。

なぜ農業現場でマニュアルが必要なのか

一見すると農業の現場にマニュアルは「いらないのでは」と思われがちですが、実は重要です。

ここからは、なぜ農業の現場でマニュアルが必要なのか、主に2つの要因について解説します。

属人化・口伝えによるミスの多発

農業では、「去年はこうしていた」「このタイミングならこれで大丈夫」といった、ベテランの記憶や感覚に依存した指導が残りやすい傾向があります。

ところが、口伝えの説明は細かいニュアンスが伝わりにくく、受け取った側が都合よく解釈してしまうケースも少なくありません。

こうした属人化は、作業品質のバラつきだけでなく、スタッフ同士の“認識のズレ”を生みます。マニュアルを整備しておけば、作業の基準が言葉ではなく見える状態で共有されるため、誰が教えても同じ内容を伝えられます。

作業工程・機械操作の標準化の重要性

農業の作業工程は、苗の状態を見て植える深さを変えたり、収穫のタイミングを微調整したりと、細かい判断が品質に大きく影響します。

また、選別や出荷作業のように、スピードと精度の両方が求められる工程では、作業手順がバラつくと結果に差が出てしまいます。

さらに、農機具の操作は安全面でのリスクが高く、使い方を誤れば事故につながりかねません。

作業工程と機械操作を標準化してマニュアルに落とし込むと、現場で必要な判断が整理され、安全性と品質の双方を安定させやすくなります。新人だけでなく、久しぶりに作業する人でもすぐに手順を振り返れるため、作業のムラを減らすことができるのです。

「マニュアルが運用されない」現場を脱却するには

農業の現場では、マニュアルを作ったものの「誰も見ない」「更新されない」といった状況が起きがちです。

ここからは、「マニュアルが運用されない」といった課題を解決する方法を解説します。

現場に合った“見やすい形式”に変える

使われないマニュアルの多くは、「内容が合っていない」よりも「形式が現場に合っていない」ことが原因です。農作業は外での業務が中心で、泥・水・日差しで紙がすぐ劣化してしまうため、一般的な冊子型のマニュアルは扱いづらい場面が多くあります。

また、作業中に両手が塞がっている状態で、文字量の多い紙資料を開くのは現実的ではありません。

そのため、以下のような工夫をしましょう。

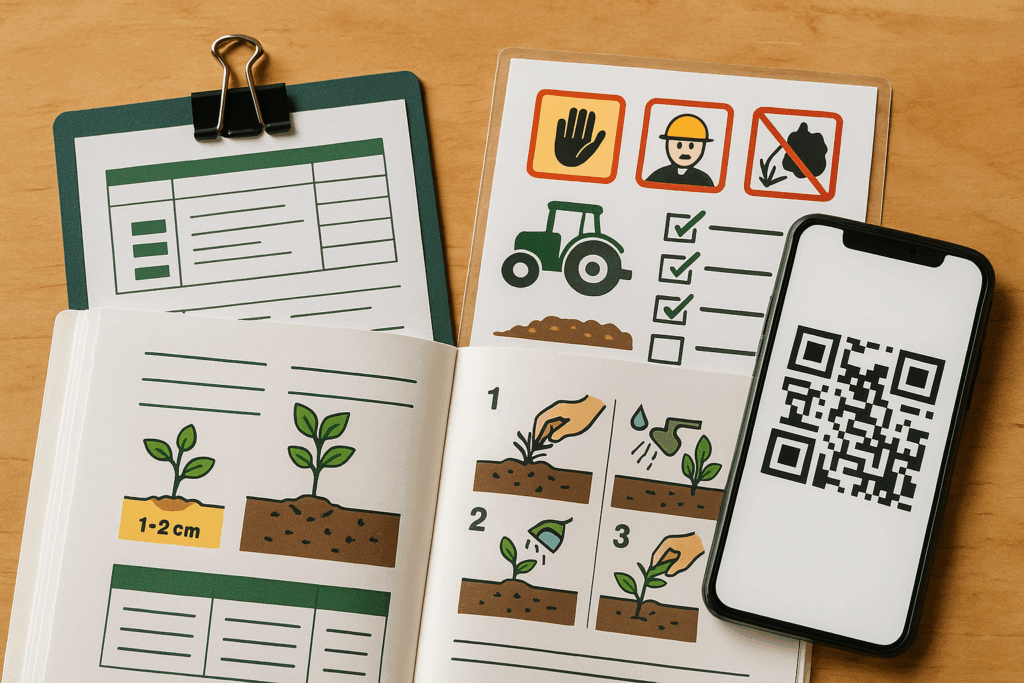

- 重要なページだけをラミネート加工して掲示する

- 写真や図を中心とした構成に変える

- 複雑な部分は動画に置き換える

特に高齢のスタッフが多い現場では、大きめの文字や写真で視認性を高めるだけで理解のしやすさが変わります。内容よりも見やすさを優先したマニュアルにすることが重要です。

作業場所・時間に応じてアクセスできる仕組みをつくる

農業の作業場所は、ハウス、畑、休憩所、作業小屋など複数に分かれており、必要なときにマニュアルが手元になく確認できないケースが生まれます。そのため、「見たいときにすぐ見られる」状態に整えることが重要です。

たとえば、作業小屋に今日の作業手順の掲示を置き、ハウスには注意点の提示を置くなど、場所ごとに必要な情報を絞って置く方法があります。

また、スマホで確認できるよう、紙の掲示にQRコードを付けて動画や詳細マニュアルにアクセスできる仕組みをつくるだけで、現場の利便性は大きく向上します。

農業マニュアル運用を「チームルール化」して継続性を高める

マニュアルを継続的に使われる状態にするには、チーム全体の習慣として取り入れることが必要です。作っただけで現場に置いておくと徐々に使われなくなるため、たとえば以下のようにマニュアルを使うタイミングを明確に決めましょう。

- 朝礼で確認する

- 作業開始前に手順をチェックする

- 新人教育で必ず使う

ルール化されるとスタッフが変わっても作業品質が保たれ、繁忙期のバラつきも減ります。

紙と動画を組み合わせた農業マニュアル運用のポイント

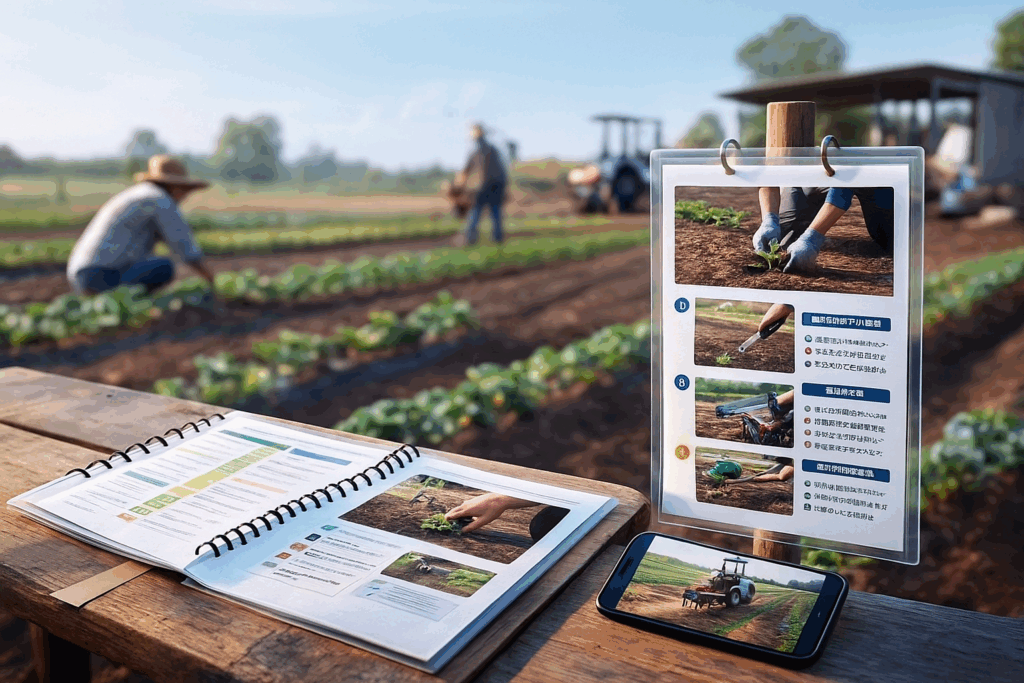

農業現場では、スタッフの年齢層やデジタルへの慣れ方に差があるため、紙・動画どちらか一方に絞ると使いづらさが出ることがあります。そこで効果的なのが、紙で全体を確認しつつ、細かい部分は動画で補うハイブリッド型の運用です。

ここからは、紙と動画、そして2つを組み合わせた農業マニュアル運用のポイントについて解説します。

年齢層が高くてもすぐ見られる「紙掲示」

高齢スタッフが多い現場では、スマホより紙のほうが使いやすいと感じる方も少なくありません。作業小屋や休憩所、ハウスの入口など、必ず目に入る場所に作業手順や注意点を掲示しておくと、自然と確認の習慣がつきます。

特に「今日の作業」「作業ごとの注意点」「使用する農機具のチェック項目」といった情報は紙で見やすく、作業前の短い時間でも把握しやすいのが利点です。

また、紙掲示はその場で手早く差し替えられるため、急な天候変化や作業内容の変更にも対応しやすく、現場の柔軟性を保つことができます。

複雑な作業は「動画」で理解をサポート

農機具の操作など、文章だけでは説明が難しい作業は動画のほうが圧倒的に理解が早くなります。実際の手の動きや工程の順序が視覚的に分かるため、新人スタッフでも短時間でイメージを掴めるのが利点です。

また、動画は繰り返し見られるため、説明のたびにベテランの時間を使わずに済みます。作業ミスの防止や効率化につながるだけでなく、教育コストの削減にも役立ちます。

QRコード掲示でハイブリッド運用を実現

紙と動画を連動させる方法として、QRコードを活用しましょう。紙の掲示にQRコードを印刷しておけば、スマホをかざすだけで作業動画や詳細マニュアルにアクセスできます。紙で全体の流れを確認しつつ、必要な部分だけ動画で理解する、といった柔軟な使い方ができるのが強みです。

たとえば「苗の植え付け方法」「水やり方法」などをQRコードで紐づけておくと、スタッフは迷わず情報にたどり着けます。高齢スタッフは紙で確認し、慣れているスタッフは動画で補うなど、各自に合った形で使い分けられる運用が実現します。

スマホでも簡単に見られる“農業マニュアル一元管理”の方法

紙と動画を組み合わせた運用は効果的ですが、情報が散らばりやすいという課題があります。

ここでは、農業マニュアルを一元管理する方法について解説します。

GoogleドライブやLINEグループで共有する

特別なツールを導入しなくても、GoogleドライブやLINEグループを使えば農業マニュアルをまとめて管理できます。Googleドライブなら動画・画像・PDFをフォルダごとに整理でき、スタッフはスマホから必要なものをすぐに確認できます。LINEグループは普段から使い慣れている人が多く、通知や共有も手軽に行えるため、運用コストをかけずに管理できる点が魅力です。

紙や口頭だけに頼らず、オンライン上で「全員が同じ情報にアクセスできる状態」を整えることで、現場のムラが減り、作業が安定します。

フォルダ構成を「作業別・季節別」に整理する

オンラインで管理する際に大切なのは、探しやすいフォルダ構成にすることです。情報がごちゃついていると必要なマニュアルにたどり着くまでに時間がかかり、「結局誰も使わない」という状況が起きやすくなります。

作物ごと、季節ごと、作業工程ごとにフォルダを分けておくと、目的から逆算してすぐに必要な資料を見つけることが可能です。

整理されたフォルダは更新作業もスムーズで、情報の鮮度を保ちやすくなります。

更新時は通知機能を活用して周知する

マニュアルを更新しても、スタッフが気づかなければ現場には反映されません。Googleドライブの共有通知やLINEのノート機能を使うと、変更内容を全員に知らせやすくなります。「どこが変わったのか」「何を確認してほしいのか」を明確に伝えることで、認識のズレが起きにくくなります。

通知する際は、紙・スマホの両方で行いましょう。

実際の農業マニュアル運用例

紙・動画・スマホを組み合わせたマニュアル運用は、現場でどのように活かされるのかをイメージしづらいことがあります。そこで、実際の農業現場で採用されている運用例を紹介します。

作業小屋・休憩所に貼り出す「日次作業表」

農業は天候や生育状況によって作業内容が日々変わるため、その日の作業を全員が同じ認識でスタートできるかどうかが重要です。作業小屋や休憩所に「日次作業表」を紙で掲示しておくと、スタッフが現場に着いた瞬間に作業の流れを把握できます。

日次作業表には、作業工程の順番、使用する農機具、注意点、担当者の割り振りなどを簡潔にまとめましょう。天候が急に変わった場合でも紙ならすぐ差し替えられ、その日の状況に合わせた情報提供がしやすくなります。

農機具操作マニュアルを動画化してスマホで共有

トラクターなど農機具の点検手順、防除機の準備、草刈り機の安全操作などは、動画で見たほうが圧倒的に理解が早く、現場教育の質も一定に保ちやすくなります。動画なら実際の音、動き、注意点をそのまま伝えられるため、教える人によって内容が変わるといった状況を避けられるのがメリットです。

スマホで再生できるように共有しておくと、作業開始前にその場で確認することも可能です。また、繁忙期に短期スタッフが入る場合でも、動画を見てもらうだけで即戦力化しやすく、教育にかかる手間が大幅に減ります。

農業マニュアル運用を定着させるコツ

マニュアルは「作って終わり」ではなく、「使われ続ける仕組み」を整えてはじめて効果が発揮されます。どれだけ内容が整っていても、現場で活用されなければ品質の安定や作業効率の向上にはつながりません。

ここでは、農業の現場でマニュアルを長く使ってもらうための具体的な定着ポイントを紹介します。

管理者が現場で確認・声かけを行う

マニュアル運用が定着するかどうかは、管理者の関わり方で大きく変わります。具体的には、現場に足を運び、「今日はこの手順を確認しよう」「ここの動画も見ておいてほしい」と声をかけるだけでOKです。マニュアルの存在を日常の会話に組み込むことで、「使うのが当たり前」という空気が自然に生まれます。

また、管理者が実際にマニュアルを使いながら作業をチェックすると、内容の改善点も見つけやすくなります。

更新時は口頭+紙+動画の3ステップで周知

マニュアルの更新は、口頭で伝えるだけではなかなか浸透しません。忙しい時期ほど聞き漏らしが起きやすく、「言われた内容を覚えていない」という状況が生まれます。そこで、更新時は以下のステップに沿って周知しましょう。

- 口頭で伝える

- 紙の掲示を差し替える

- 該当する動画も更新する

紙・動画のどちらか一方だけを更新すると情報が不一致になり、混乱の原因になります。すべてを連動させて変えることで、スタッフ全員が同じ内容を確認でき、誤った手順が残るリスクを最小限に抑えられます。

定期的に内容を見直し、“使われているか”を評価

マニュアルは、一度作ったまま放置すると現場の実態と合わなくなっていきます。作物の品種が変わる、農機具が入れ替わる、作業手順が改善されるなど、農業の現場は常に変化しているため、こうした変化に合わせて定期的に内容を振り返ることが重要です。

また、「実際に使われているかどうか」を確認することも欠かせません。日次作業表の掲示位置が悪くて見られていない、動画にアクセスしづらい、といった問題があると、運用の効果が下がります。スタッフから意見を集め、改善を重ねるほど、現場に合った生きたマニュアルへと育ちます。継続して見直す仕組みをつくり、作業品質の安定や教育の効率化につなげましょう。

ーーー

“How to Use Manuals in Agricultural Workplaces — Boost Adoption with a Hybrid Approach Using Paper, Video, and Smartphones”

マニュアル作成・運用はmayclassにお任せ!

マニュアル作成を検討しているなら、mayclassにぜひご相談ください。

mayclassでは、マニュアルの企画・構成・制作まで一括でサポートしています。

専門ライターが御社の業務内容や目的を丁寧にヒアリングし、現場で本当に使える実践的なマニュアルを作成いたします。

業務の属人化を防ぎ、誰が見ても迷わず行動できる内容に仕上げることで、教育コストの削減や業務効率化にもつながります。

新規導入からリニューアルまで、お気軽にご相談ください。

▼こちらの記事もおすすめ▼

見やすいマニュアルの作り方 3 原則!わかりやすいレイアウトのコツ