日々の業務の中には、普段は気づかれないまま積み重なっているムダや非効率が数多く存在します。例えば、同じ内容の書類を何度も作成していたり、承認フローが複雑すぎて意思決定が遅れていたり、情報共有が不十分で確認作業が増えていたりといったことです。こうした問題を放置すると、作業時間やコストが膨らむだけでなく、社員の負担やストレスが増大し、最終的には企業全体の競争力や成長スピードを低下させてしまいます。

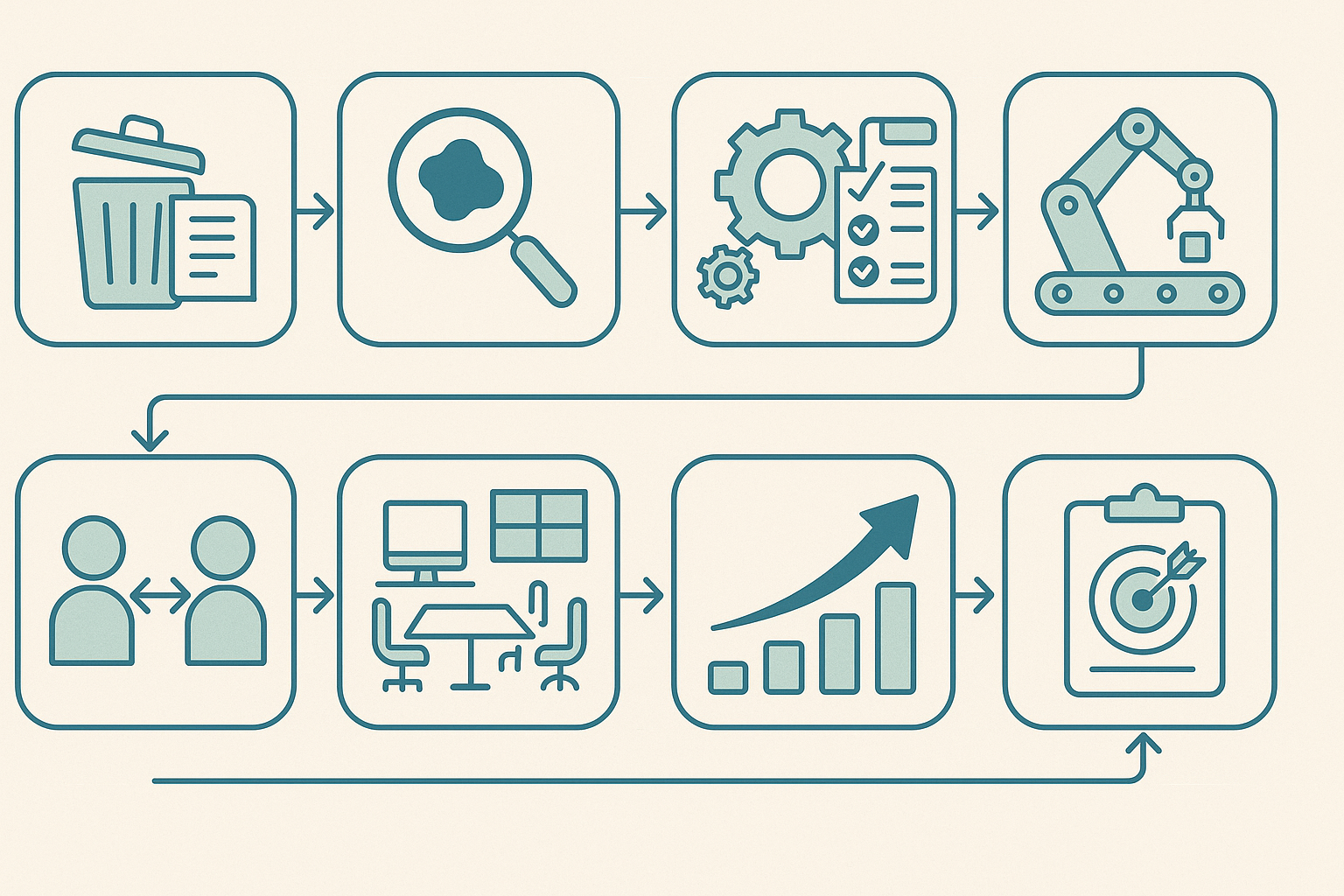

そこで役立つのが「業務改善8原則」というフレームワークです。これは現場に潜むムダを体系的に洗い出し、効率化を進めるための実践的な指針であり、多くの業界や企業で活用されています。8原則では、不要な業務を廃止することから始まり、統合・入替・簡素化など、業務を最適化するための具体的な視点を提供します。単なる効率化にとどまらず、業務の質を高め、継続的に成果を出す仕組みづくりにもつながる点が大きな特徴です。

たとえば「廃止」では本当に必要かどうかを問い直すことで余計な作業を取り除き、「統合」では似たような業務やシステムをまとめてスリム化します。「簡素化」では複雑な手順をわかりやすく整理し、「自動化」ではテクノロジーを活用して人の作業を減らします。これら8つの原則をバランスよく活用することで、業務はシンプルかつ強固な仕組みに変わり、組織全体のパフォーマンスが大幅に向上します。

本記事では、業務改善・業務効率化の全体像を解説した「業務改善・業務効率化の原則と目標を徹底解説!4原則・3要素・8原則を一挙紹介」の詳細編として、業務改善8原則を一つひとつ丁寧に解説していきます。それぞれの原則の意味や具体的な活用方法はもちろん、現場に導入するためのステップや定着させるための工夫、実際の成功事例まで幅広く取り上げます。読んだその日からすぐに実践に活かせるヒントを得られる内容となっていますので、ぜひ自社の改善活動に役立ててください。

本記事とあわせて、業務改善を支える「人・プロセス・ツール」の3要素についても理解しておくと、改善の全体像をより体系的に把握できます。詳しくは業務改善3要素とは?業務効率化を加速させる人・プロセス・ツールの活用法をご覧ください。

本記事は、日々の業務に潜むムダや非効率をなくしたい企業の管理職・現場リーダー・業務改善担当者向けの解説記事です。業務改善8原則の概要から、「廃止・削減・統合・簡素化・標準化・分離・IT活用」など各原則の考え方と具体例、現場への落とし込み方、実行手順(業務分析〜優先度付け〜検証)までを体系的に紹介。読んだその日から自社の業務改善に使える実践的なヒントが得られる内容です。

業務効率化8原則の概要

業務改善8原則とは、現場に潜む非効率をなくし、生産性を高めるための基本フレームワークです。改善活動は「思いつき」で進めても効果が一時的にとどまってしまいますが、この8つの視点を基盤に置くことで、体系的かつ効果的に業務効率化を進めることができます。

この原則の特徴は、改善のアプローチが「順序立てて」「誰でも分かりやすく」整理されている点です。たとえば、ある業務を効率化したいときに、まずその業務を廃止できるか検討し、難しければ削減・容易化・標準化といった段階を踏みます。こうした考え方を身につけることで、改善の方向性が明確になり、効果を最大化できます。

業務改善8原則①:廃止

業務改善を進める際に最初に考えるべきことは、その業務自体を本当に続ける必要があるのかという視点です。多くの企業では、過去の慣習や一度決めたルールに従って業務を行い続けていることがあります。しかし、その業務が現在の事業やお客様にとって価値を生み出していない場合、どれだけ効率化の工夫をしても根本的な改善にはなりません。最も大きな効果を生むのは「その業務をやめる」という判断です。

例えば、定例的に開催されている会議が本当に必要かを考えてみましょう。資料作成や調整に多くの時間がかかっているにもかかわらず、実際には意思決定が行われず、情報共有だけで終わっている場合、その会議自体をなくすだけで大幅に負担を減らせます。また、紙での申請や押印といった作業も、過去の慣習で残っているだけであれば、完全に廃止することで業務フロー全体をシンプルにできます。

廃止という視点は、改善活動の出発点でありながら、意外と見落とされがちです。なぜなら「今までやってきたから」「誰かが必要だと思っているはず」という思い込みがあるからです。しかし、価値を生み出さない業務を続けることは、時間とコストの浪費につながり、従業員のモチベーション低下にも直結します。思い切ってやめることで初めて新しい改善の余地が生まれることも多いのです。

そのため廃止の判断を下す際には、業務の目的を改めて確認することが大切です。その業務が会社の目標達成にどう貢献しているのか、顧客にとってどのような価値を提供しているのかを問い直し、答えが曖昧であれば、思い切ってやめる決断を検討すべきです。廃止できるものは削り、残すべき業務だけを選び取ることで、本当に重要な仕事に集中できるようになります。

業務効率化8原則②:削減

廃止できない業務であっても、そのままの形で続ける必要があるとは限りません。次に検討すべきは「業務の量を減らす」ことです。つまり、本来必要な業務ではあるものの、過剰に行っていたり、重複していたりする部分を削ぎ落としていく取り組みです。削減を意識することで、従業員の負担が軽減され、業務全体がシンプルになり、より少ない労力で大きな成果を出せるようになります。

例えば、日報や週報などのレポート業務を考えてみましょう。情報共有のために必要な仕組みではあるものの、細かすぎる入力や多すぎる項目が従業員の負担になっているケースは少なくありません。その場合、入力項目を最低限に絞ったり、自動でデータが反映される仕組みを導入したりすることで、レポート作成にかかる時間を大幅に削減できます。必要な情報だけが残り、余計な作業は取り除かれるため、業務改善の効果がすぐに実感できるでしょう。

また、承認フローにおいても削減の考え方は非常に有効です。1つの申請に対して複数人が承認する仕組みを導入している企業は多いですが、実際にはその全てが必要とは限りません。内容によっては1人の承認で十分な場合もあり、二重・三重の確認は単なる形式的なものになっていることもあります。承認者の人数やステップを見直して削減すれば、業務スピードは飛躍的に向上します。

削減を進める際に大切なのは「最低限何があれば業務が成立するのか」という基準を見極めることです。安全性や品質を保つうえで必要な部分は当然残すべきですが、それ以外の付加的な作業はどんどん減らして構いません。業務を完璧に行うことを目指すあまり、過剰なチェックや記録を増やしてしまうと本末転倒になります。削減の視点を持つことで、仕事の本質に集中できる環境が整います。

削減は、廃止と同様に勇気のいる判断ですが、組織全体に大きなメリットをもたらします。不要な手間や過剰な工程を削ぎ落とすことで、従業員が本当に価値を生み出す業務に専念でき、結果的に生産性や満足度の向上につながるのです。

業務効率化8原則③:統合

廃止や削減によって業務をスリム化した後に取り組みたいのが「統合」の考え方です。統合とは、複数に分かれて存在している業務やプロセスをまとめ、一つの流れに整理することを指します。業務の分散や二重管理は、無駄な手間を増やす大きな要因です。統合を進めることで、業務全体がシンプルになり、関係者同士の情報共有もスムーズになります。

例えば、顧客情報の管理を考えてみましょう。営業部門はExcelでリストを作成し、マーケティング部門は別のシステムでデータを管理し、カスタマーサポート部門はさらに異なるツールを使っている――というケースは少なくありません。部門ごとに分かれて情報を管理すると、入力や更新作業が二重化し、データの不一致やミスも発生しやすくなります。こうした場合、顧客情報を一元管理できるCRMツールを導入し、各部門で共有できる仕組みに統合することで、業務効率は飛躍的に向上します。

また、会議や打ち合わせの統合も効果的です。類似したテーマの会議が複数開催されていたり、部署ごとに似たような議題を扱っていたりする場合、それらをまとめて1回の会議で扱うことで、参加者の時間を大幅に削減できます。さらに、会議の中で情報を集約することで意思決定が速くなり、組織全体の動きがスピーディーになります。

統合の考え方は業務システムだけでなく、業務手順にも応用できます。たとえば、経費精算のプロセスと出張申請のプロセスが別々になっている場合、入力する内容や承認フローが重複していることがあります。これを一体化し、一度の入力で両方の処理が完結するように統合すれば、従業員にとっての手間は大幅に減少します。

統合を進める際に注意すべきなのは、「まとめることが目的化しないようにする」ことです。むやみに統合して複雑化すると、かえって混乱を招きかねません。統合の本来の目的は、業務のシンプル化と効率化です。業務の重複や二重管理をなくし、最小限のプロセスで最大限の成果が出せる状態を目指すことが重要です。

統合は、組織全体に一体感を生み出す効果もあります。部門や担当者ごとに分断されていた業務がつながり、共通の仕組みや情報基盤のもとで動けるようになると、組織全体で改善の意識が広がります。結果的に、業務効率化だけでなく、協力体制やコミュニケーションの質も高まるのです。

業務効率化8原則④:簡素化

統合によって業務の重複を解消したあとは、さらに「簡素化」の視点で見直すことが重要です。簡素化とは、業務の流れや手順をできる限りシンプルにし、複雑さを取り除く取り組みを指します。多くの企業では、長年続けてきたルールや形式に縛られ、無駄に複雑なフローになっているケースが少なくありません。こうした複雑さは、作業効率を下げるだけでなく、従業員の混乱やストレスの原因にもなります。

たとえば、社内での承認フローを考えてみましょう。小さな備品の購入申請であっても、課長・部長・本部長と3段階の承認が必要な場合、申請から承認完了までに数日かかってしまうことがあります。このようなプロセスは、スピードが求められる現代のビジネス環境に合っていません。承認者を1名に減らしたり、金額によって承認フローを簡素化するルールを設けたりすれば、処理時間は大幅に短縮されます。

また、業務マニュアルや書類様式の簡素化も効果的です。記入項目が多すぎたり、専門用語が多用されていたりすると、従業員が内容を理解するのに時間がかかります。入力する側にとっても手間ですし、確認する側にも負担がかかります。そこで、本当に必要な項目だけに絞り込み、誰でも直感的に使えるフォーマットに見直すことが、業務効率化につながります。

簡素化はツールの利用にも応用できます。例えば、社内で複数のチャットツールやグループウェアを使い分けていると、情報が分散し、確認に余計な時間がかかります。使用するツールを統一し、情報が一元的に管理されるようにすれば、業務がシンプルになり、従業員の負担も軽減されます。

さらに、簡素化は新人教育や引き継ぎの効率化にも直結します。業務フローやルールがシンプルであれば、新しく入った社員でも短期間で理解し、即戦力として活躍できます。逆に複雑な仕組みが残っていると、教育や引き継ぎに余計な時間がかかり、定着にも支障が出やすくなります。

ただし、簡素化の取り組みでは「省きすぎ」に注意が必要です。必要なチェックを削除した結果、品質が落ちたり、リスク管理が不十分になったりしては本末転倒です。簡素化の目的は「無駄を省き、誰でも理解しやすく、すぐに実行できる状態にすること」であり、業務の安全性や品質を犠牲にしてはいけません。

簡素化が実現すると、業務のスピードが向上するだけでなく、従業員一人ひとりの判断や行動もスムーズになります。複雑な仕組みに縛られずに動けるようになることで、組織全体の柔軟性が高まり、変化への対応力も強化されます。結果的に、日々の業務改善がより自然に定着するようになるのです。

業務効率化8原則⑤:標準化

業務を効率化する上で欠かせないのが「標準化」です。標準化とは、業務の進め方やルール、手順を統一し、誰が担当しても同じ水準で成果が出せる状態に整えることを指します。簡単に言えば、属人化を防ぎ、再現性を高めるための仕組みづくりです。

現場でよくある課題に「担当者によって仕事のやり方が異なる」というものがあります。たとえば、営業部門で顧客への提案資料を作成する際、Aさんは丁寧で時間をかけて作り込む一方、Bさんは最低限の内容でスピーディに仕上げるといった差が生じることがあります。結果として、顧客に提供するサービス品質にばらつきが出たり、引き継ぎが発生した際に大きな混乱を招いたりします。こうした問題は、業務手順を標準化し、共通のルールに沿って進めることで解決できます。

標準化の第一歩は、現状の業務フローを「見える化」することです。具体的には、作業手順をフローチャートや業務マニュアルに落とし込み、どの工程を誰が、どの順番で、どの基準に沿って実施するのかを明確にします。これにより、新入社員や異動してきた社員でも迷わず業務を進められるようになります。

また、標準化には「品質を安定させる効果」もあります。製造業でよく用いられるQC(品質管理)の手法が代表例ですが、サービス業や事務業務でも同様です。チェックリストを活用して確認工程を統一すれば、ヒューマンエラーを減らし、誰が行っても一定の品質を確保できます。

さらに、標準化は教育や研修の効率化にもつながります。明文化されたマニュアルやルールがあれば、新人教育は「人に頼る属人的な口頭指導」から「仕組みによる教育」へと移行できます。その結果、教育コストを削減しつつ、社員のスキル定着をスピーディに進めることが可能になります。

ただし、標準化は「現状維持の固定化」ではありません。業務を標準化した後も、環境やニーズの変化に合わせて定期的に見直すことが重要です。標準が古くなってしまうと、逆に非効率の温床になりかねません。したがって、標準化は「改善のベース」を作るものであり、改善活動とセットで運用してこそ効果を発揮します。

標準化の成果は、個々の業務効率向上だけにとどまりません。組織全体で共通の基準を持つことで、部門をまたいだ連携がスムーズになり、プロジェクトの進行もスピードアップします。さらに、社員の誰もが同じ言葉や手順で業務を進められるため、組織の一体感や協力体制の強化にもつながります。

つまり、標準化は「業務改善の土台」といえる存在です。廃止や簡素化で不要なものを削ぎ落としたあとのプロセスを、しっかりと形にして組織全体に浸透させることによって、業務改善の成果を持続可能なものにしていくのです。

業務効率化8原則⑥:分離

「分離」とは、一つの業務や工程を細かく分け、性質の異なる部分を切り離して整理する考え方です。複雑に絡み合った業務を分解して、それぞれに適した方法や担当者に割り振ることで、効率を大きく高めることができます。

たとえば、ある事務業務を例に考えてみましょう。営業担当者が新規顧客を獲得した後、同じ担当者が契約書作成や請求処理まで一貫して対応しているケースがあります。このように、異なる性質の業務を1人で抱えると、時間がかかるうえに、専門性の低さからミスが発生しやすくなります。そこで「営業活動」と「契約事務」を分離し、営業は営業に専念し、事務処理はバックオフィス部門に任せるようにすれば、それぞれの業務がスムーズに回り、全体のパフォーマンスが向上します。

分離の効果は、業務の「適材適所」を実現できる点にあります。人材のスキルや特性に合わせて業務を分けることで、社員は自分の強みを活かしやすくなります。また、専門性が高い仕事は専門部署や専門人材に任せることで精度が上がり、全体の品質も安定します。これは製造業でも顕著で、設計・製造・検査といった工程を分離することで、各工程が最適化され、不良品の削減や納期の短縮につながるのです。

さらに、分離には「リスクを減らす」効果もあります。一つの業務にすべてを詰め込みすぎると、担当者が不在になった際に業務がストップしてしまいます。しかし業務を性質ごとに分離して整理しておけば、担当替えや外部委託も容易になり、属人化リスクを回避できます。近年では、データ入力など定型的な業務をRPA(ロボティック・プロセス・オートメーション)に切り出して分離し、人は判断やコミュニケーションが必要な業務に集中するケースも増えています。

ただし、分離には注意点もあります。細かく分けすぎると、かえって業務が断片化して連携コストが増える危険性があります。例えば、請求業務を過度に分解しすぎると「入力担当」「確認担当」「送付担当」と人手が増え、かえって非効率になる場合があります。したがって、分離を行う際には「どこまで切り分けると効率的か」を見極めることが重要です。

分離を適切に行えば、業務の流れはシンプルになり、担当者の負荷も軽減されます。また、将来的に業務を外注化したり、システム化したりする際にも、あらかじめ分離して整理された業務は移行がスムーズです。つまり「分離」は、日常の業務改善だけでなく、将来的な業務改革の布石にもなる取り組みといえるでしょう。

業務効率化8原則⑦:統合

「統合」とは、複数の業務や工程を一つにまとめることで効率化を図る考え方です。分離の逆のアプローチであり、似た性質を持つ業務や、重複して行われている作業を一元化することで、無駄をなくし、スピードを高めることができます。

たとえば、社内で承認フローを考えてみましょう。営業部門で作成した稟議書を課長が承認し、その後に部長、最後に本社管理部門で再確認するような仕組みはよくあります。しかし、この中に「同じ内容を何度もチェックしているだけ」のプロセスが含まれていると、承認までに時間がかかり、業務が停滞してしまいます。この場合、課長と部長の承認を統合して一本化すれば、決裁スピードは格段に上がり、現場の改善提案が迅速に実行できるようになります。

また、部門ごとにバラバラに管理しているデータを統合することも効果的です。例えば、営業部がExcelで顧客リストを管理し、マーケティング部が別システムでキャンペーン履歴を管理していると、情報が分断されて分析に時間がかかります。ここで顧客情報をCRMシステムに統合すれば、部門横断でデータを活用でき、営業活動やマーケティング施策の精度が高まります。このように、情報の統合は「業務の見える化」と「意思決定の迅速化」に直結します。

統合の効果は大きく、特に「二重作業の削減」と「一貫性の確保」が挙げられます。同じ顧客情報を複数の部署で入力しているような場合、統合によって入力は一度で済み、入力ミスも防止できます。さらに、担当部署によって表記が異なるなどのバラつきもなくなり、社内全体で統一した基準のもとで業務を進められるようになります。

ただし、統合を進める際には注意点もあります。無理に統合しすぎると、かえって柔軟性が失われる可能性があります。例えば、全社的に統一したシステムに一本化した結果、部署ごとの特性に合わない仕様になり、現場の業務がやりづらくなるケースもあります。そのため「どこまで統合すべきか」「統合しても支障がないか」を十分に検討する必要があります。

最近では、ITツールを活用した統合の事例も増えています。クラウドサービスを導入して「情報共有ツール」「タスク管理」「ドキュメント管理」を一元化することで、複数のアプリを行き来する手間を減らし、社員が業務に集中できる環境をつくる企業も増加しています。このように統合は、単なる効率化だけでなく、業務全体の質を底上げする手段として有効です。

統合の本質は「散らばっているものを整理し、まとめて強みを発揮できる状態にすること」です。分離と同様に、バランスを見極めることが重要であり、分離と統合を適切に組み合わせることで、最適な業務フローが実現します。

業務効率化8原則⑧:IT活用・自動化

「簡素化」とは、業務や仕組みをできる限りシンプルにし、誰でも迷わず実行できる状態に整えることを指します。業務が複雑になるほど、手戻りや確認作業が増え、担当者による解釈の違いも生まれやすくなります。その結果、時間がかかるだけでなく品質にもばらつきが出てしまいます。そこで、必要のないステップや複雑な手順を削ぎ落とし、最もシンプルな形に近づけることが重要になります。

たとえば、入社手続きのフローを考えてみましょう。必要な書類が多すぎたり、提出先が複数に分かれていたりすると、新入社員も人事担当者も大きな負担を抱えます。そこで「提出書類を一括で受け付ける窓口を設ける」「オンラインで入力すれば自動で必要な部署に情報が振り分けられる仕組みを導入する」などの工夫をすれば、全体の手続きがシンプルになり、作業時間も大幅に短縮されます。

また、報告書や資料作成のフォーマットが複雑すぎる場合も同様です。入力欄が多く、記入ルールも細かいと、作成する側にとっては負担が大きく、読む側もポイントを把握しづらくなります。ここで「必要最小限の情報だけを残す」「フォーマットを統一して誰でも同じ基準で書けるようにする」ことで、記入の手間は減り、内容の伝達精度も高まります。

簡素化の効果は、スピードと再現性の向上にあります。業務がシンプルであればあるほど、担当者が変わっても同じ結果を出しやすくなり、教育コストも低く抑えられます。さらに、手順が簡単で明確であれば「やり忘れ」や「間違い」といったヒューマンエラーも減少します。

ただし、簡素化には注意点もあります。単純に削ぎ落とすだけでは、本来必要な確認や安全対策まで省かれてしまう危険があります。例えば、製造業で安全チェックを省いてしまうと事故につながる可能性があり、金融業務で確認フローをなくしすぎると重大な不正や誤送金を見逃すことにもなります。そのため「業務の本質を保ったまま、どこを簡略化できるか」を慎重に判断することが大切です。

近年は、ITや自動化ツールを活用して業務を簡素化する事例も増えています。たとえば、AIによる自動仕分けやチャットボットによる問い合わせ対応を導入すれば、担当者が一から対応する必要がなくなり、業務は大幅にシンプルになります。また、マニュアルや業務手順を見直し、図解やチェックリスト形式で整理することも「簡素化」の一環です。視覚的に理解しやすくなることで、担当者の負担が減り、業務の属人化防止にもつながります。

「簡素化」の本質は、業務を誰がやっても同じ成果を出せる“シンプルで強い仕組み”をつくることにあります。複雑さを削ぎ落とし、必要な部分だけを残すことで、組織は効率的かつ持続的に成果を出せる体制を築けるのです。

なお、これら8原則をスムーズに実行するには、改善活動の基本となる「4原則」を押さえておくことも効果的です。併せて業務改善4原則(ECRS)とは?現場で活かせる実践ステップを徹底解説を確認してみてください。

業務効率化8原則を活用する手順

業務効率化8原則は、単なる知識として理解するだけでは効果が得られません。現場に浸透させ、成果を出すためには、具体的な手順に沿って実行していくことが重要です。闇雲に改善策を打ち出すのではなく、「現状の把握 → 優先順位の決定 → 改善の実行と検証」という流れを踏むことで、取り組みが計画的に進み、成果も持続しやすくなります。以下では、実際に8原則を業務に落とし込むためのステップを詳しく解説します。

1. 業務分析の実施

効率化の第一歩は、現状の業務を正しく把握することです。作業内容、担当者、所要時間、使用しているツールやシステム、関連部門とのやり取りなどを可能な限り細かく洗い出し、業務フロー図や一覧表にまとめて「見える化」します。これにより、無駄な作業や重複している工程、担当者に偏っている業務などが浮き彫りになります。たとえば、同じ情報を複数のシステムに二重入力している、紙とデジタルが混在しているため確認作業が増えている、といった非効率が見つかることもあります。こうした事実を客観的に整理することで、改善の余地が明確になり、具体的な施策につなげやすくなります。

2. 優先度の設定

改善策は、洗い出したすべてを一度に実行する必要はありません。むしろ一気に取り組むと、現場が混乱したり負担が増えたりするリスクがあります。そのため「緊急性」「重要度」「実行可能性」という3つの観点から優先順位をつけることが大切です。たとえば、コスト削減効果が大きく短期間で実現できる施策は優先度が高くなります。逆に、効果は大きくても時間やコストがかかりすぎる改善は、中長期的な取り組みとして計画に組み込みます。このように優先度を明確にすることで、効率よく成果を積み重ねることができ、改善活動が停滞するのを防げます。

3. 改善施策の実行と検証

優先度の高い改善案から小規模に試行するのがポイントです。たとえば、特定の部署や業務の一部に限定して導入し、効果を確認します。実行後は「作業時間の短縮率」「コスト削減額」「エラー件数の減少」など、数値で測定できる効果を必ず検証し、あわせて現場スタッフの意見や使いやすさに関するフィードバックも収集します。その結果を踏まえて必要に応じて修正し、改善をブラッシュアップしていきます。さらに、施策を一方的に押し付けるのではなく、現場スタッフを巻き込みながら進めることで、納得感や参加意識が高まり、定着率が格段に上がります。小さな成功を積み重ねて全社に展開していくことで、持続的な業務改善の文化が組織に根づいていきます。

業務効率化8原則を定着させるポイント

業務効率化8原則は、一度導入しただけでは十分な成果を上げることができません。現場に根付き、組織全体の文化として浸透させてこそ、継続的な改善と生産性向上につながります。そのためには、実行のしやすさと改善を続ける仕組みづくりの両方を意識することが重要です。

1. 小さな改善から着手する

大規模な改革を一気に実施しようとすると、現場に負担がかかり抵抗感も強くなりがちです。そこで効果的なのは、まず日常の業務の中で取り組める小さな改善から始める方法です。例えば、「会議の資料は紙ではなくデータで共有する」「チェックリストを作成して抜け漏れを防ぐ」「承認フローの一部を省略できないか検討する」といった、すぐに実行可能な施策です。こうした身近な改善を積み重ねることで、社員が成果を実感しやすくなり、自然に改善文化が根付いていきます。

2. 継続的な評価と改善

改善は一度で完結するものではなく、定期的な評価と修正を繰り返すサイクルが必要です。施策の効果を数値(作業時間の短縮、コスト削減、エラー件数の減少など)や現場の声(作業のやりやすさ、負担の軽減など)で検証し、必要に応じて内容をアップデートしていきます。また、進捗や成果を社内で共有する仕組みを整えることも有効です。成功事例を広めれば他部署への波及効果が期待でき、社員のモチベーション維持にもつながります。結果として、業務効率化8原則を単なるスローガンではなく、組織に根付く「実践知」として活用できるようになります。

改善の取り組みを継続させるには、目標設定の仕方も重要です。成果を数値で測定し、行動に落とし込みやすい「SMART目標」の考え方を参考にすると、実践の精度が高まります。詳しくは業務効率化の目標設定完全ガイド!SMART法・KPI/KGI・指標例まで徹底解説をご覧ください。

業務効率化8原則を活用しよう

業務効率化8原則は、単なる作業効率の改善にとどまらず、組織全体の生産性や働きやすさを底上げするための強力なフレームワークです。「小さな改善から始める」「継続的に評価・修正を行う」という基本姿勢を持ち続ければ、どのような業種・職種でも着実に効果を実感できます。重要なのは、改善を一過性のプロジェクトではなく、日常業務の一部として定着させることです。

もし自社で「どこから業務効率化に着手すべきかわからない」「施策が定着しない」という課題を感じているなら、専門家のサポートを受けるのが近道です。

mayclassでは、現場の実態に合わせた業務分析から、8原則に基づく改善施策の設計・実行支援までをワンストップで提供しています。

まずはお気軽にお問い合わせください。

ーーー

Complete Guide to the 8 Principles of Work Efficiency: Eliminate Waste and Boost Productivity

▼こちらの記事もおすすめ▼

業務効率化は“数値化”から始まる!成果を見える化する方法と実践ステップ